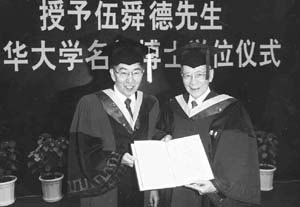

图片:王大中校长向伍舜德先生(右)颁发名誉博士学位证书

伍舜德

(1912—2003),祖籍广东省台山县,1935年毕业于广州岭南大学,生前任美心食品有限公司名誉主席及创办人之一,陆海通有限公司董事兼经理。清华大学名誉博士、香港著名爱国实业家、饮食界泰斗。一生热心祖国公益事业,改革开放以来个人及家族向国内捐赠总额累计超过2亿港元。先后向清华大学、上海交通大学等高校捐资兴建大批教育建筑,捐建其家乡台山教育项目二十八项。

他是香港最大的饮食企业美心食品有限公司创始人,由他开创设立的美心酒楼、美心饼店遍布港九各个角落;从1983年起,他积极回馈乡梓,本人及其家族为家乡台山兴办了从幼儿园、小学、中学、中专直到大学的“一条龙”教育机构,支持公益项目50多项,被家乡人民称为“海外市长”;他不是清华校友,但对清华情有独钟,在八九十岁高龄的时候,对清华的学科建设、人才培养一次次慷慨捐赠,并用自己的声誉和影响,动员亲友为清华捐资助学。如今漫步清华校园,无论是东边的经济管理学院、公共管理学院、建筑设计院,还是西边的医学院等,您都会发现“舜德楼”或“伍舜德楼”的挺拔身影。他就是清华大学顾问教授、荣誉博士、已故香港爱国企业家和慈善家伍舜德先生。

“他有一个理念,一个民族没有教育是没有希望的。所以,他对教育非常支持和重视。他把自己的心和力量悉数贡献给社会,是我非常钦佩的老人。”清华大学原常务副校长、清华大学教育基金会副理事长杨家庆教授跟伍舜德先生相交甚笃。他为我们深情回忆了伍先生对于清华大学的挚爱和浓情,“他认为清华为国家培养栋梁之材,所以对清华的支持总是不遗余力。他虽然已经离开了我们,但他的人格和精神历久弥新,将永远垂范后世!”

图 伍舜德先生

从寒门学子到香港最大饮食集团掌门人

伍舜德先生1912年出生在广东台山市四九镇塘虾村,这是中国最有名的侨乡之一。少年时期的家境贫寒,祖父和父亲远在美国谋生,母亲带着小舜德哥仨儿在家乡相依为命。在他不满11岁时,父亲在美国病逝,临终前捎话给妻子:“一个人活在世上,最需要的是掌握知识。你一定要找最好的学校,让儿子去读书成才。”

1923年,惦记着丈夫遗嘱的母亲,千方百计凑足学费,托人把年少的舜德送到广州岭南大学附小读书。从未出过远门的舜德,从此开始了在广州长达12年的求学生涯。从附小、附中直至岭南大学,他在功课和体育上一直名列前茅,多次获得学校各类嘉奖,先后担任过岭南学校棒球运动队队长、中国棒球队队长,并代表国家队远赴国外比赛。

1935年,他以优异的成绩于岭南大学商业经济系毕业,同年应邀赴香港陆海通有限公司属下的六国酒店担任会计员,并把母亲和弟弟接来团聚。他对待工作尽心尽职,工作成绩卓著,次年遂被擢升为六国酒店经理和陆海通公司董事。1936年夏天,伍舜德从香港回乡结识了毕业于台山第一中学的优等生马兰芳小姐。两人志趣相投,一见钟情,当年就喜结连理。婚后不久,马兰芳随夫移居香港。夫妻俩相濡以沫,恩爱有加,后来育有三子两女,皆成长成才。

香港陆海通有限公司在大家的共同努力下,生意兴隆。1956年夏天,伍舜德经过一番深思熟虑后,向董事会提出:我在保证处理好公司的工作之外,准备抽出部分时间创立自己的事业。创业的冲动来自于他那一颗强烈的民族自尊心。那时候香港高档餐饮业全部由外国人把持,而中国人似乎只能开开大排档。洋人开的西餐馆生意兴旺,见了中国人来店光顾,故意让他们坐“冷板凳”。富于正义感的伍舜德,遂决定创办一间由中国人经营的、具有时代气息的餐馆,为中国人争光。

经过一番周密筹备和精心策划,由伍舜德亲自创建的美心餐厅于1956年在香港中环区开张了。当时市面上罕有这样能同时提供乐队表演的高档中餐馆,一下子受到中外顾客的广泛欢迎,美心餐厅一炮而红。他总结美心餐厅的成功经验是“时加革新,寻求进步;诚恳待客,宾至如归”。在“时加革新”的思想主导下,在随后的几十年内,伍舜德先生时刻留意时代潮流的变化,以宽广的视野、全新的理念和果敢的行动,把一个个商机变成现实,不断开拓自己的事业天地,把美心饮食经营推向多元化发展。

1963年,他去法国考察,受比比皆是的街头咖啡店启发,返港后即开设了第一间名为“宝路华”的咖啡座;当他觉察到西饼有着广泛的市场,进而就开设了美心饼店连锁店,并随地铁不断延伸;1972年,他在参加一次国际食品博览会上,发现中国菜很受外国人欢迎,他随即聘请各地名厨,在较短的时间内推出富于粤、潮、京、湘、沪、川等多地特色的食府,“翠园酒家”(粤菜)、“北京楼”(京菜)、“洞庭楼”(湘菜)、“潮江春”(潮菜)、“沪江春”(淮扬菜)、“锦江春”(川菜)相继开张,多次获得“香港最佳食府”的荣誉;1978年,为适应大都市的生活新节拍,伍舜德先生及时推出了中式快餐——美心快餐店开业。伍舜德先生强烈体会到合作的重要性,上世纪七十年代初期,他以较低的价格把美心集团的部分股份转让给两家实力雄厚的地产公司,使美心集团在港九新界等地编织起一个强大的商业网络;2000年,美心集团成功将世界知名的星巴克咖啡文化引进香港。如今,美心集团属下有630多间中餐厅、西餐厅、快餐厅、饼店、咖啡店,员工达12000多人,每日服务超过48万人次,成为香港最大的饮食集团享誉香港及东南亚,并取得可观的经营效益。

舜心尧德 惠泽乡梓

事业成功后的伍舜德,时时没有忘记身为中国人的使命。以前中国人为什么老是受外国人欺负?他翻阅大量中外历史与经典哲学,结合自己的创业经历,得出一个结论:当今世界,说到底是人才竞争,科技竞争;要想在激烈的经济竞争中立于不败之地,就必须在教育上下功夫,全面提高国民素质;国民素质提高了,国家的经济才能健康发展;经济发达,中国就会强大,就没人敢欺负!然而,文革期间的中国政治动荡,令满怀雄心的伍舜德常叹报国无门!一直到了1979年的金秋,时刻怀着报效祖国之心的伍舜德,终于盼来了祖国改革开放的大好时机。

1980年初春,伍舜德携夫人伍马兰芳与40多位外国人一同组成观光团,赶往中国大陆旅游、考察。这时,刚刚经历文革浩劫的上海与其他城市一样,交通、市容混乱,市民素质亦差。目睹这一幕的外国人连声嘲笑中国落后、没有前途,伍舜德无可辩驳,心里非常难过。与此同时,一股强烈的振兴祖国的激情,再一次在他的心里洋溢。观光团随后赴上海市少年宫参观。大家看到孩子们天真活泼地跳着芭蕾舞《天鹅湖》,表演唱歌及书法,都拍手称赞这群孩子有前途、有希望。离开少年宫时,伍舜德夫妇发现,刚才在车上说三道四的外国人,语气换成了一连声的称赞。此情此景,使伍舜德心头怦然一动,触发了他“民富国强,教育为本”的思想,而且立下了“教育要从幼儿抓起”的决心。

1983年,他和夫人回到了阔别已久的家乡台山考察,面对年久失修的老屋,他无暇顾及亲友们劝他维修老屋的好意,而是和当地政府相商,如何帮助家乡发展教育文化事业。从那时开始,伍舜德捐资助教一发不可收,年年有捐赠、岁岁有项目。一个项目落成剪彩,下一个项目的构思又酝酿于胸。他陆续捐出逾亿港元的积蓄,在家乡先后捐建三优(优生、优育、优教)中心、幼儿园、小学、中学、中专、少年宫、图书馆、科技馆、农科推广中心等,还大力支持江门五邑大学、广州中山大学等,形成从胎教到高教的“一条龙教育”体系。他对所有项目都不是一捐了之,而是详细过问,发挥他几十年在经营管理上积累的成功经验,为学校办学、教师治学出谋划策,为学校发展倾注许多心血。伍舜德亲自为捐建的学业中学拟出“民富国强,教育为本,师生有责,任重道远”的教学目标,要求教师“鼓励发挥创意,培养高尚品格,增强公民意识,激发爱国热心”。从马兰芳幼儿园的冲天火箭造型、每天举行的升国旗礼,到少年宫塑造孙中山少怀壮志的雕塑《根》,每一处都辉映出伍舜德先生那颗炽热滚烫的爱国心。

“伍先生在台山捐建的幼儿园是按照世界第一流幼儿园的标准建的,他邀请我去参观。那个幼儿园确实非常好,请了很多外国教师。伍先生有一个理念,我们中国的孩子很胆怯,从小我就让他学英语,和外国人讲英语,长大了见了外国人不发怵。”杨家庆副理事长回忆起来至今还很是赞叹。伍先生捐建的学业中学也于1994年被评为广东省一级初级中学。

洒向清华都是爱

“伍舜德先生对清华情有独钟,深情投入。他不是清华毕业,家里人也没有清华毕业生,但他认为清华的学生质量是国内最好的之一,清华是在为国家培养未来的栋梁之材,所以他应该支持清华。”杨家庆副理事长为我们细数伍舜德先生生前对清华的一次次鼎力支持:从1999年开始,在不到一年的时间里,伍舜德先生伉俪捐资逾5000万港元用於清华的发展建设,捐赠的项目有清华大学博物馆(后更换为清华大学医学院伍舜德楼)、清华大学公共管理学院、清华大学高级企业管理培训中心、清华大学建筑设计院和清华大学学生划艇俱乐部。这些项目的相继落成对於支持清华大学创建世界一流大学发挥了重要作用。

说起伍舜德先生捐建清华大学高级企业管理培训中心,还有个让人感动的故事。1999年春天,他在电视上收看全国人民代表大会电视新闻时,留意到时任国务院总理兼任清华大学经济管理学院院长的朱镕基先生做的政府工作报告中,提到国有企业多少家,占比例多少。他算了一笔帐,如果让每一个国有企业提高效率5%或者10%,那就是很大的一笔财富,将为中国的经济发展产生很大的效应。所以他就考虑想办法为提高国有企业领导干部的管理水平提供一个平台。于是他提出建立一个培训中心,让全国大型国有企业领导来接受培训。他认为清华大学最有条件来做这件事情。所以,他立即捐出1800万港元,支持清华大学建设高级企业管理培训中心。2000年10月,清华大学公共管理学院成立,致力于为国家和社会培养现代公共管理人才,他又再次慷慨捐赠1000万港元。所以,凡是对国家有利且急需的、清华又有条件做到的,他都不遗余力地给予支持。

在父亲伍舜德先生的带动下,儿子伍威权先生在清华大学设立了清华之友——伍威权先生助学金,奖励家境贫寒但学业优异的清华学子。一次杨家庆副理事长去香港出差,把受助学生写给伍威权先生的感谢信带了过去。“碰巧伍威权先生不在,我就请两位老人转给他。当天晚上,老太太无意中拿起这些信翻阅,越看越激动。第二天早上起来,老太太跟老先生讲,我太感动了,我要从私房钱拿出50万来支持清华的学生,而且我还要找我的朋友们一起为清华做贡献。老夫妻俩商量,由他们出面来帮清华筹集2000万港元的助学金。一个多月以后,老先生给我打电话,说已筹到了1600万港元,剩下的400万由他和他的太太完成。清华的2000万的任务完成了!”伍舜德先生伉俪把为支持清华当成自己的事情来做。这就是目前清华大学教育基金会设立的来自香港的十几只清华之友助学金的由来。

2003年8月,91岁高龄的伍舜德先生身患重病住进医院。病榻上的他给杨家庆副理事长打来电话,说还愿意为清华做一点贡献。杨副理事长带着方案飞赴香港。“他那时说话已经非常吃力了,但是对方案还是进行了仔细了解,并提了一点意见。看到他身处重病之中,我说,这份协议等你身体恢复一些之后我们再签。可是谁曾想,我回来两天后他就过世了,我为失去这样一位可亲可敬的老朋友感到非常难过。几天后他夫人让他孙子给我打电话,请我去参加他的葬礼并要我为他扶灵。令我意想不到并十分感动的是,老太太见了我面,就跟我讲,老先生生前答应的、没有做完的事情,我一定把它做完。”后来,伍马兰芳女士替丈夫实现了他的遗愿,代替丈夫与清华大学签署了清华大学医学院伍舜德楼的捐建协议。同时,她还与清华大学追加签署了伍舜德医学研究基金的捐赠协议,每年100万港元,连续10年共计1000万港元。

“伍舜德先生生前曾经跟我说,我只要给我的夫人留下一点养老的钱,其他全部捐给社会。他确实是这么做的,让我非常钦佩。他生前还帮助我们联系了恒生银行前董事长何添先生,为清华大学捐赠了1000万港元用于化学馆(何添楼)的建设。另外,他希望他的子孙们都能够记住要为教育做贡献。他的儿子伍威权在清华设立了助学金;十年前他的两个孙子大学刚毕业,他就跟他们讲:我借300万元给你,等你们以后有钱时再还给我,不收利息,但是你必须把这300万捐给清华大学。我就是要让你们知道,当你有能力的时候,一定要给教育做贡献”!多么令人敬佩和赞叹的胸襟和大爱!

伍舜德先生的高风亮节如日之升,如月之明。他生前在为社会、为家乡、为清华做出诸多奉献的同时,他和夫人一直过着非常简朴的生活。他们住在香港普通公寓楼里,身为饮食界泰斗,吃饭也就是一盘鱼、一碟青菜、一碗汤,穿衣还是40年前定做的西装,甚至回家乡做公益时从第二天开始自掏住宿费和伙食费,不给家乡添负担……他对清华的爱是那么深,那么浓,每次杨家庆副理事长去香港看他时,他一定会交给杨副理事长一个口袋,里面是上一次他们在香港见面之后的这段时间里他从香港报纸上剪下来的有关清华大学的新闻报道;他的灵柩里其他的什么也没放,只是放了那件清华大学2000年授予他名誉博士时穿过的学位袍;他的丧礼过后,他的家人把亲友送来的160多万元礼金以他的名义全部捐给了清华……

“清华大学教育基金会成立17年来,得到了社会各界的大力支持。正是有像伍舜德先生这么一批人对于清华大学的深情厚谊,这么多年在我心中积累起一股力量,教育我、鞭策我,去继续为清华事业的发展广交朋友,寻求支持。”72岁的杨家庆副理事长用动情的语调结束了本次讲述。