关英,1940级西南联合大学化学系校友,地质出版社离休编审;郑用熙,1946级清华大学化学系校友,清华大学化学系离休教授。1994年底,关英与6位西南联大校友倡议发起了西南联大希望小学捐款活动,先后有西南联大校友1573人次积极响应,捐建了10所西南联大希望小学;郑用熙与6位清华校友在清华50到52届校友中发起倡议,有1027人次积极响应,捐建了2所清华希望小学。

由于他们为希望工程做出的不懈努力和杰出贡献,2009年10月,他俩双双被评为“希望工程20年特殊贡献奖”。他们掀起的这股爱的涟漪在海内外激荡开来,引发了巨大的“化学反应”。

图 2008年关英(二排右二)访问希望小学

16年的希望之路

希望工程于1989年10月30日正式启动。关英夫妇在这之前的一个月,即启动了他们的“希望行动”。1989年9月25日,郑用熙和关英夫妇将近40年的积蓄七、八千元,加上从兄弟姊妹间借来的钱,凑足1万元寄给了郑教授的母校浙江台州中学,设立“郑关奖学金”,以回馈母校培育之恩,并奖励化学成绩优异的学生。一个月后,听到希望工程启动的消息,他们又从牙缝里省下钱来,每年资助一名小学生的五年书本费,至1995年止,共资助了6名儿童。

但是,仅靠两位老人从退休工资里节省下来的钱来资助失学儿童,未免杯水车薪。怎么办?关英萌发了呼吁西南联大校友一起捐建一所西南联大希望小学的念头。

在刚刚发起倡议的1995年初,关英推着自行车在北大、清华的西南联大校友和老师间征集发起人签名,送倡议书;在筹款密集期的1995年、1996年,关英几乎没有在晚上12点前睡过觉,每天工作超过10个小时。为了多获得一些银行利息,为了省一点交通费,为了防止被盗,70多岁的她,夏天穿着厚衣服(里面装着善款),挤公交车往来于家、邮局和北京城中好几个银行之间;为了节约往海外寄信的邮资,郑用熙教授在家中用自制小秤称量,若超重即裁去信件白边后再寄。

为了解决希望小学选址、建造等问题,他们跟当地团委、教委、学校紧密联系,还写信向上级教育主管部门反映情况,奔走呼吁。他们不顾年事已高,身体病痛,几乎每年都抽出时间到捐建的希望小学去考察、走访,到今年5月为止,他俩自费走访了其中的25所希望小学。关英曾遇到过一例贪污3万元希望小学工程款的事件。作为一个既无职又无权的离休老人,她不顾个人安危,亲自赶到当地调查取证,直到揭发贪污犯,退回助学款为止。

她还广泛征集校友们对如何办好希望小学的建议。清华校友、前总理朱镕基在捐款时附言:发动校友捐建一所希望小学并不太难,难得在把希望小学真正办好,希望大家坚持努力。为了把校友们的嘱咐落到实处,关英夫妇又想了许多办法,设置教师和学生奖励基金(已为502人次的教师发放奖教金,为3790人次的学生发放奖学金);捐赠书籍、文具,组织捐款人参观访问希望小学。捐赠人到实地考察后,往往为贫困地区的现状所打动,于是再次慷慨解囊。

1999年秋,美国华侨周胜祝先生提出愿意资助一所希望小学,要求以著名的麻风病治疗专家马海德先生命名。关英夫妇立即到云南选址。他们得知云南凤庆县郭大寨乡松林村的山沟里有一个麻风病村,村子里的孩子虽都是健康人,却因周围人对麻风病的恐惧和对麻风病后代的歧视,没有机会接受教育。他们于是决定选择郭大寨乡松林村小学,将其改建成马海德希望小学,优先接受麻风病人后代的孩子。但村子和希望小学相隔两座山、一条河,学生上学必须住校,住校费又难倒了这些孩子。于是夫妇俩再一次发起了专为麻风病人后代的助学活动,共筹得善款50多万元,连续10年帮助77名“麻后”的孩子上了学。这些孩子不光顺利完成了小学学业,在关英夫妇的呼吁和云南省教委的批示下,还顺利地升入了郭大寨乡中学,完成了九年义务教育。大多数人继续受到“麻后助”资助,升入职教中心接受职业教育,个别升入高中。现在,关英正为从政策化、制度化层面解决麻风病人后代的教育、就业问题发动社会各界力量。

图 西南联大感古希望小学落成典礼

“父亲的教诲和西南联大的精神影响了我一生。”

2010年2月,关英刚做了结肠癌手术,目前还在化疗阶段。但是采访中,她明亮的眼神、热情爽朗的话语、清晰快捷的反应,让你很难把她跟一个87岁的老人联系起来。在被问及是否感到疲累或者身体不支时,身材瘦小的关英从眼镜后面投射出温暖而自信的光芒:“不累,我觉得我还有使不完的劲呢!”

关英生于1923年,祖籍广东南海,兄弟姐妹10人,一家十几口人全靠父亲关衍辉行医养家糊口。关老先生1910年毕业于天津北洋医学堂,是我国培养的第一代西医。关英6、7岁时,父亲在平汉铁路医院做院长,她家就住在医院隔壁。她耳闻目睹了好多被火车轧伤的病人所遭受的痛苦。最让她难忘的是父亲对她说的一席话:“他们都是拉家带口的人,今后生活一定很困难。你们不缺吃不缺穿,把你们的压岁钱捐出去吧。”关英跟爸爸讲:“爸爸,等我大了有钱了,我就大大地捐给他们。”没想到父亲当时很严肃地说:“孩子,你错了,如果一个人要等到他富有的时候才去帮助别人,也许他永远都不会帮助。真正的富有,是只要这个人有善心,哪怕是捐一分钱,也是很值得的。”

关英的求学路非常坎坷。家境苦难,抗战爆发,她的高中辗转广州、香港和昆明三地才得以艰难完成。幸亏父亲非常重视子女教育,加上哥哥关士聪(后成为我国著名的中国石油学家、中科院院士)的帮助,关英1940年终于考入了西南联大化学系。

回忆起西南联大的求学岁月,关英充满了敬意和感激。西南联大的办学和生活条件可谓艰苦卓绝,但不管老师还是同学都士气高昂,大家都觉得抗战胜利之后,所学的知识必将发挥重要作用。当时的西南联大,荟萃了中国三所著名大学北大、清华、南开的名师,学术空气自由且浓郁。

关英说,联大老师的言传身教为她一生的做人树立了楷模。当时,由于物价飞涨,教员们的生活难以维持,联大为此向教育部申请给教师一点补贴。教育部虽然批准了,但规定只给兼有行政职务的教员。可是这些老师都拒绝了,理由很简单:“第一,我们不仅教知识,还要育人,这个兼职工作是我们应该做的,并没有什么特殊。 第二,现在所有同仁都生活很困难,如果我们单独领了这个津贴,使我们区别于其他的老师,也使我们愧对其他的老师。” “在联大念书,我学会了知识,更学会了做人。联大对我的影响确实是一生受用不尽。”

除了自己念大学以外,关英还拉扯了一个弟弟和一个妹妹在昆明上中学。为了给弟弟和妹妹交学费,她在学校兼差,做家庭教师,给人家抄稿子,或者给人家缝衣服、绣花。所有西南联大的同学大同小异都有她这种经历。

也许正是这些困苦的求学经历,让关英对因家庭困苦而失学的孩子的境遇感同身受;也许正是“中兴业,须人杰”的联大校歌,回荡在关英胸中半个多世纪。这种对祖国、对同胞的爱,促使她在半个世纪之后,联合了与她有着同样经历和感受的西南联大老师和校友,并扩展到清华大学的校友,以及社会各界爱心人士,怀着“让中华儿女都能受最好的教育,让祖国更强盛、更伟大”(援引一封捐赠华侨来信)的心愿,在晚年为希望工程义不容辞地发光、发热……

图 西南联大希望小学竣工典礼

大爱无疆,爱的涟漪激起千层浪

关英说,是老师的鼓励、校友们甚至素不相识人的信任,让她在希望工程的道路上越走越有劲,越做越觉得有意义。她成了海内外校友们和华侨们热心捐助祖国教育事业发展、关心失学儿童的纽带。“校友们分别半个多世纪,有些原本不相识,还有些素不相识的华侨闻讯后写信汇款要求参与。这样的朋友我交了好多,包括台湾、香港、美国、泰国、菲律宾等地的。所以,我只是代表大家介绍一些情况。那些捐赠人的事迹才更感人。”她为我们娓娓道来一些她记忆中的感人故事:

有一位同学在福州生活,老伴已经不在了,退休金每月才280元。他从别的同学那里看到为希望工程捐款的倡议,就寄了50块钱,并跟关英说:“我只能寄50块钱,请你不要笑话”。 “我觉得这50块钱太重了”。关英说。

还有位同学毕业后就回到农村中学教书,爱人没有工作,六七个孩子就靠他一个人的薪水,经济很紧张。结果他写信来问,我多了不能捐,我就捐10块钱,多捐几个月行不行?“你说这种行为能不让人感动吗?!”

在几个月的捐款活动中,有6位校友捐过钱后即离世了。弥留时候,还有校友跟家属讲要丧事从简,把省下的钱继续捐给希望工程。

西南联大杜继彦校友毕业后赴马来西亚定居。接到《告校友书》,很快寄来3000元,并表示还要寄钱。她说:祖国生了我,养了我,教育了我,我却毕业就离开,一天也没有为她服务,我觉得心中有愧。

校友曾荣森、刘慕仁夫妇拿出毕生做工程师的积存,先后捐建了4所希望小学,其中第一所小学命名为“西南联大(伦华)希望小学”以纪念在联大求学时一位给予他们很多帮助的教授夫人。他说:“在战争年代,祖国最困难的时候还给了我受教育的机会,现在祖国的孩子失学,我应该帮助他们!”校友曹锡光和熊知行伉俪,先后捐建2所希望小学,其“菊仙”和“杏范”的命名分别用来纪念曹锡光的母亲和熊知行的父亲。江国采校友除了拿出10万元,联合其他香港校友捐建1所希望小学以外,还单独捐建1所“西南联大江步天希望小学”,用来纪念她的父亲。关懿娴校友是北京大学信息管理系退休教授,一辈子省吃俭用,至今还穿着60年代的蓝色、灰色衣服,却把积攒下来的20万元用来捐建了“西南联大第七希望小学”。

还有菲律宾的老华侨许天津老先生,闻讯后要以他逝去的姐姐许玉卿的名义捐一所希望小学。许玉卿1940年考入西南联大,不幸在校时却英年早逝,永远长眠于祖国西南那一片土地。华侨严演存老先生不光自己捐建了一所希望小学,还动员他海外的亲友又捐建了一所。严先生的妹夫刘文进老先生90大寿时,他声明不办祝寿仪式,劝说子女把节约下来的钱捐建希望小学……

华侨周胜祝老先生的捐赠故事让人更唏嘘不已,充满敬意。郑用熙教授介绍,周胜祝老先生原本姓余,1922年手持同乡周姓人家孩子的护照,被“卖猪仔”到了美国。经过一番顽强奋斗,在美国成为一名优秀的工程师。他只是工薪阶层,所以到了1983年退休时积蓄并不多。他不是西南联大校友,但当他得知捐款倡议后,拿出自己的积蓄,并发动亲友和协会的会员们参与捐赠,1996到1998年间就捐了4所希望小学。1999年到2006年间,他每年5000、8000元美金地把钱汇给郑老师,郑老师替他攒够了一所希望小学的钱后,就替他跟青基会联系,在国内选址。这样攒起来捐建的希望工程小学共有8所,除了1所以“才生”(纪念美中友好协会一位成员)命名、1所以“余氏”命名外,其余6所均以为中国人民的解放事业建立功勋、促进中美人民之间友谊的美国人的名字命名,他们分别是:斯诺、马海德、史沫特莱、斯特朗、谢伟思、诺伊斯……2008年,周老先生93岁在旧金山去世后,他的子女以他的名义捐建了与周先生相关的第13所希望小学。

由于年事已高,2006年关英将她经手的三个基金(希望工程、麻风病人后代助学金、关衍辉西南联大助学金*)郑重委托清华大学教育基金会进行资金管理,但是具体的如汇款、报销等工作,她还是亲力亲为。她和老伴郑用熙说:“我们只是觉得作为一个共产党员,作为一个知识分子,离退休之后还有点力量,能够为同胞做点什么事,就应该做,直到我们不能做了为止。”采访结束时,他们还询问我,不知道你们单位的淘汰电脑怎么处理的?可以捐给希望小学,那里很缺……

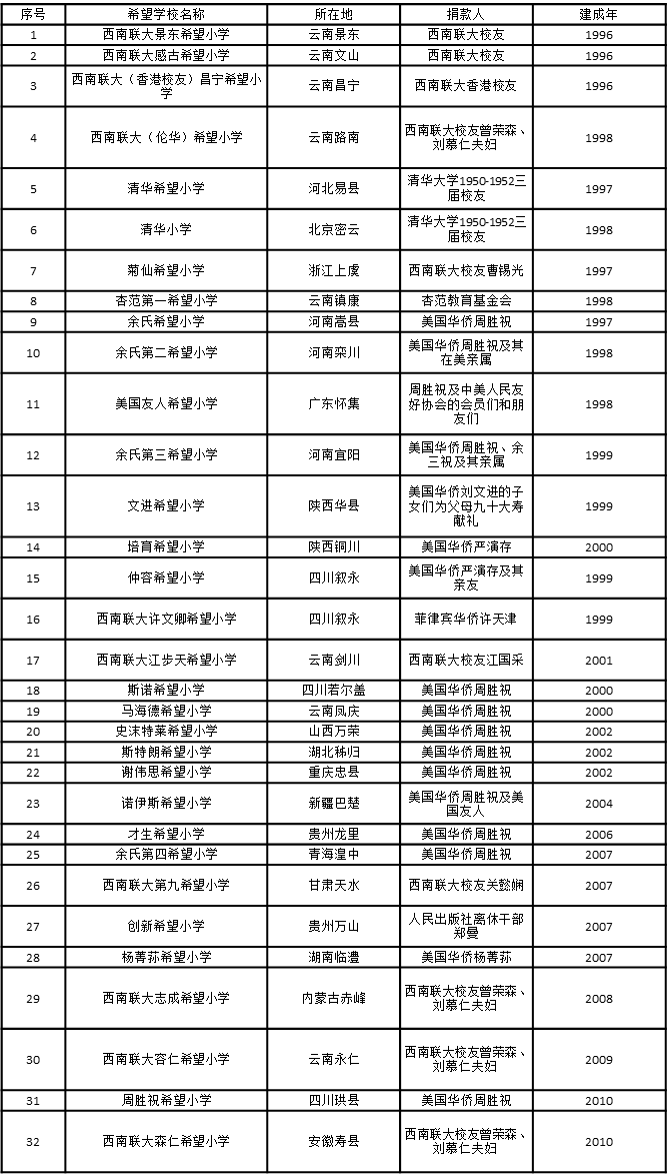

附表 关英夫妇发起捐建的32所希望小学

*注:

关衍辉西南联大助学金:

2006年关英发动兄弟姐妹捐赠40万元,在北京大学和清华大学设立了“西南联大关衍辉助学基金”,资助医学院或者医学部的贫困学生完成学业,同时铭记她的父亲——一生重视教育、乐善行医的关衍辉老先生。关英兄弟姐妹10人,有6人先后在西南联大、北大、清华、南开毕业。

郑用熙:

1927年出生,浙江台州人。1946年就读清华大学化学系。先后在中国地质学院、北京大学、清华大学任教,化学系教授,离休前任清华大学分析化学中心主任。1992年离休。

1999年,获教育部“全国教育系统关心下一代工作先进个人”称号;2000年8月,获中国青少年发展基金会“希望工程贡献奖”;2004年10月,被中共中央组织部评为“全国老干部先进个人”;2005年6月,被中共清华大学委员会评为“优秀共产党员”;2009年10月 ,获中国青少年发展基金会“希望工程20年特殊贡献奖”。

关英:

1923年出生,广东南海人。1940年就读西南联合大学化学系。先后在西南联大附中、中国地质大学、地质出版社工作,离休前任地质传版社编审。1988年初离休。后被地质出版社返聘,直至1994年正式离休。

1998年被中共地质矿产部直属机关党委评为“优秀党员”;1999年被中共中央组织部评为“全国离退休干部先进个人”;2000年获中国青少年发展基金会“希望工程贡献奖”;2000年、2004年被中共国土资源部直属机关党委评为“离退休干部先进个人”; 2002、2006、2008被中国民主同盟西城区委评为优秀盟员;2003年、2005年被中共国土资源部直属机关党委评为“优秀党员”;2003年被民政部授予“爱心捐助奖”; 2009年获中国青少年发展基金会“希望工程20年特殊贡献奖”。

图 关英

16年希望之路

有媒体这样评论:“‘西南联大’的旧事已成追忆,故人已渐凋零。今天,尤其令人感喟不已的是千叟一心的壮举,个中饱含着愚公之志和愚公之智。”让我们再来带着敬意回顾一下16年间关英们走过的希望之路:

1994年12月20日,关英召集十几位西南联大校友来家,动议商讨发起募捐一个西南联大希望小学的事宜。

1994年12月25日,许冀闵、王亦娴、杨乂、张家环、鲍纫秋、徐慧英、关英七位年逾古稀的校友起草并郑重在《倡议书》上签名,做好万一筹不到20万元,就撕下老脸“托钵化缘”去凑足的决心;并油印150份,每人负责找一些知名或熟悉老师和校友签名,作为发起人。

1994年12月26日,关英去北大拜访曾在西南联大执教、如今已届95岁高龄的陈岱孙教授,他听到来意后,立即提笔签名带头发起,捐资1000元,并鼓励说:“这是件好事,你们用西南联大的名字,一定能够成功。‘联大’的号召力太大了,要向海内外发动。”接着,知名学者施嘉炀、赵忠尧、王佐良等昔日联大老师纷纷加盟。一个月的时间, 133位老师、校友(含原联大附中、附小和海外)同意联名发起。

1995年1月20日,在京发起人第一次会议召开,会上通过了《为捐建“西南联大希望小学”筹款告校友书》,成立了捐款小组(包括收款和财务监督两个小组)。

1995年6月8日,收到包括联大老师、校友(包括原联大附中、附小和海外)校友捐款70万元人民币。捐款人当中,既有彭佩云、孙孚凌、朱光亚等知名校友,也有钱钟书这样的知名老师(病重住院的钱老托家人寄来1000元)。更多的是默默无闻的名字。每一笔捐款后面都饱含着感人的故事。

1995年6月20日,第一批捐款70万元从德高望重的陈岱孙教授手中传到中国青少年发展基金会负责人手里。

1996年,西南联大景东、感古、(香港校友)昌宁希望小学建成。

1997年,河北易县清华希望小学、浙江上虞菊仙希望小学、河南嵩县余氏希望小学建成。

1998年,西南联大(伦华)希望小学、云南镇康杏范第一希望小学、河南栾川余氏第二希望小学、广东怀集美国友人希望小学建成……

截止2010年5月,在他们的捐赠下,祖国西南三省一市、西北四省、中南六省、华东两省、华北四省分别新建成了15所、5所、6所、2所、4所希望小学。