捐一生铜钿 终生不悔

春节前夕的上海,少了北方萧瑟的寒风,多了些许春意盎然的年节氛围。二月二日凌晨四点四十六分,在徐汇区闹中取静的一间酒店公寓高层套房中,与清华同龄的捐赠人张明为先生在睡梦中永远离开了我们。

张老先生与清华的机缘始于2011年。适逢百年校庆,为了能让更多长期学习、生活在农村地区、边远贫困地区或民族地区,自强不息、德才兼备的高中毕业生,有机会进入清华大学,学校实施了“自强计划”,覆盖全国592个国家级贫困县。

正是因为学校的这一举措,让宁波籍华侨张明为老先生有感于学校对寒门学子的关心和支持,决定在自己的百岁寿辰,捐出毕生所得以免除清贫学子的后顾之忧。

钱没有了,我还有房子

年过期颐的爱国华侨张明为老先生与清华同庚。老人年少时,跟随父亲在洋行做事,从事过多种商业活动。他拿着打工赚得的钱投身创业,并于上世纪40年代末举家迁往海外生活,先后辗转巴西、日本、美国打拼多年。“我也不是大财主,一生辛苦的很,赚的都是血汗钱。”张老从最初的纸业做起,逐渐积累起自己的财富根基,涉足纸张、自动售货机、房地产等多种商业经营。奋斗多年,成为一名资产雄厚的实业家。

张老先生在商业上获得成功的同时,始终心怀祖国。1999年,老先生叶落归根回沪定居,出资设立“张明为慈善基金会”。多年来,“张明为励志助学金”在上海、芜湖、镇海、邵阳、益阳等地已累计资助了逾7000名中学生,助学金数额超过300万美元。

2011年,张明为老人偶然在报纸上看到一篇关于“清华自主招生将兼顾寒门学子”的报道,深受感触。一直以来,张老都很想为青年学子做些事情,清华的这项计划让老人一下“动了心”。经过多方联系与沟通,张老在自己百岁这一年,将脚步跑遍了清华、北大、复旦、上海交大的校园,向四所高校分别捐资留本基金1000万元人民币,设立“张明为奖助学基金”,每年的利息收益将用于资助经济困难家庭的优秀学生。

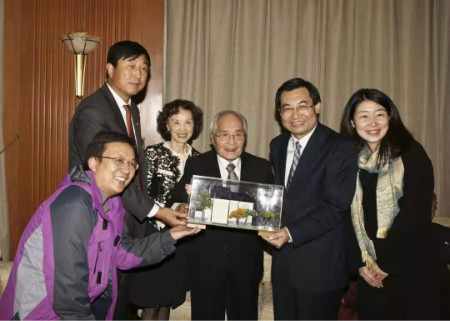

张明为先生和家人在清华园

“我等于把我的遗产全都捐出去了。我已经101岁了,钱对我来说还有什么可重要的呢?就是要帮助那些优秀的贫困同学,让他们将来报效国家。”这是张老在完成了自己平生单笔金额最大的奖助学金捐赠后,发出的由衷感慨。

而转过年的初春,枝头还未全绿,这位即将迎来102岁寿辰的老人却又开始忙碌了起来。这次张老想再为清华捐赠:“希望清华培养更多的人才,特别是高科技的顶尖人才,为国家未来发展贡献力量。”。

“钱没有了,我还有房子”,倾尽毕生所得之后,2013年,老人又决定将自己在上海的房产变卖,虽然高额的过户费用让老人犯了愁,但张老先生坚持不给学校添麻烦,以百岁高龄自己跑手续。最终通过自己的商业运作,将卖房后的600万元增补进入“清华之友——张明为奖助学基金”中。

张老与获奖学生的合照

老人曾说,“国外很多著名大学如斯坦福大学,十有八九的铜钿都是社会捐助的,我们和他们有差距,差距在哪里?铜钿。希望大家都来捐钱给教育事业。”他还表示,“我的铜钿用不光,为了祖国的教育,豁出去了,把一生一世的铜钿都捐掉了,终生不悔。”

在张老先生的家中,有一幢翘角飞檐的微缩建筑,被窗外透进的阳光熠熠洒满,格外耀眼。这座被主人精心摆放在四方木质桌几上的二层仿清楼阁,正是被张老称为“无价之宝”的杭州老宅(苏东坡纪念馆)模型——这是老先生101岁寿辰时胡和平书记亲手送上的贺礼。清华的学生们知道老人喜爱并思念老宅,通过参考建筑外观的照片和视频,由四位建筑学院学生历时一个多月亲手完成这一作品,希望给老先生一个惊喜。这样的心意让张老颇为感动。

胡和平书记赴上海为张老先生贺寿

杭州老宅(苏东坡纪念馆)模型

谈到老人的这又一次“捐赠”,清华教育基金会副秘书长王丹总是鼻子一阵酸。“看到张老为了支持国家的教育事业连自己的房产都要捐出来,我们其实心有不舍,几次沟通下来,张老自己特别强调,这是他的心愿,不把事情办妥当,他不放心,必须要捐,而且要自己跑手续。这让我们特别的感动!”王丹说。

薪火相传,大爱未央

年迈的张老先生生前已是深居简出,将慈善事业的“衣钵”传递给了自己的外孙、泰昌祥集团主席顾建纲。所以每年九月,顾先生都会百忙之中抽身从香港飞抵北京,参加一年一度的张明为奖助学金颁奖暨座谈会,了解学生的学习和生活情况并仔细询问他们生活中遇到的困难。

清华之友——张明为奖助学金颁奖仪式

作为香港百年船业集团的掌舵人,顾建纲自己就是站在巨人的肩膀上成长起来的一代人,他更不会忘记老一辈人的精神和教诲。“我对外公最早的记忆大概是在两三岁的时候,外公对我的一生都产生了深远的影响。”三十多年前,张明为老先生还在巴西打拼事业,但已经开始着力关心中国下一代的教育问题,并要求顾建纲多了解国内学子的情况,帮助他实现助力下一代发展的梦想。“老人家现在还会跟我开玩笑说:‘建纲,我下一顿饭要去哪里找?’”也正是张老先生锲而不舍的追求,让顾建纲在关心中国下一代教育的事业上坚持不懈,凡事亲力亲为。

张明为先生已逝,

但先生的风骨

将永远留在清华人心中。

愿先生一路走好!