“世界那么大,我想去看看”

2015年4月14日清晨,一封10字的辞职信道出了无数人的心声。这封“史上最具情怀的辞职信”是一名女心理教师写的,在任职11年之后,毅然选择以这种“任性”的方式,独自承担理想的重量,追逐最初的梦想。

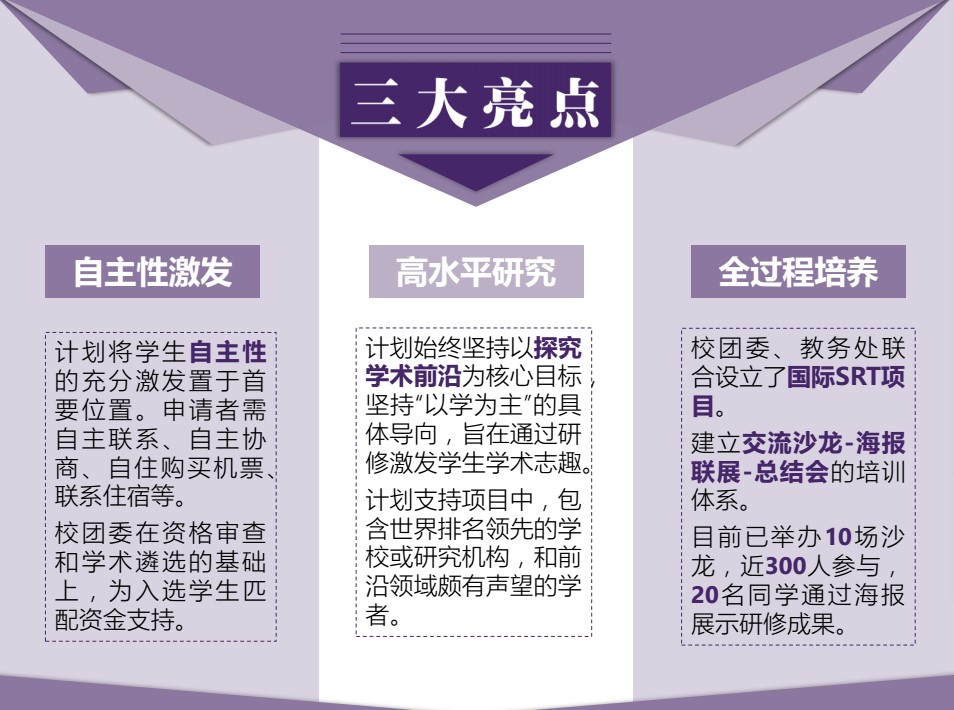

正处理想乌托邦的清小华们必然不会局限在象牙塔上,“闯世界,创未来”成了无数清小华内心的执念,幸好身为清华人,理想的重量无需独自承担,2012年,在清华大学团委的发起下,依托学校教务处国际SRT项目,在校团委、清华大学新百年发展基金、新英才教育基金及985经费的支持下,面向全校大二、大三本科生开设了“闯世界”计划。只要清小华们有志趣、敢闯荡,就可以选择自己感兴趣的海外顶尖学术研究机构和知名学者,由学校为同学匹配研修经费,鼓励优秀拔尖的创新人才参与海外学术研究与交流,提升科研力、激发创造力,开拓国际视野。

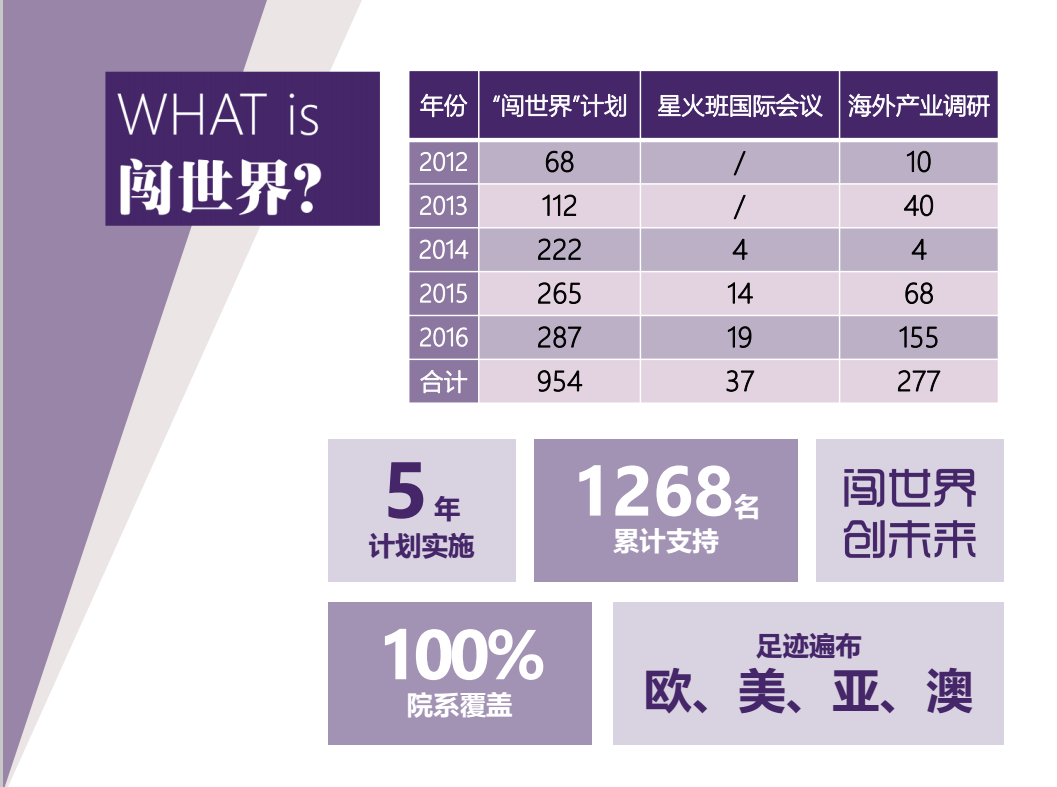

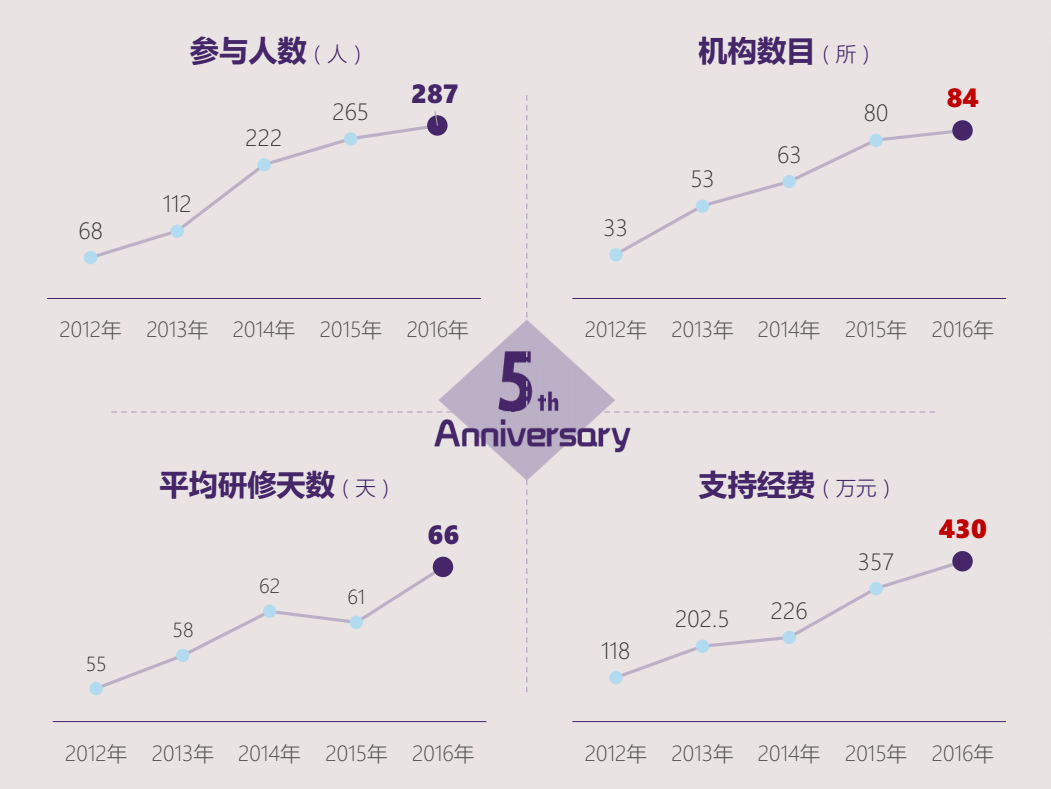

“闯世界”计划实施五年来,已经累计支持学生954名,覆盖了全校100%本科生院系,在地球的各大洲板块和不同的学科领域,都留下了清小华“闯世界”的足迹。2016年,287名清小华再次踏上征程,赴海外80余所科研机构参与研修。

感谢清华,也感谢自己

来自数学系的肖翰珅虽然还是个大四的学生,但截至目前, 他已经以第一、第二作者身份在计算数论,参数估计以及密码学等领域发表论文9篇(SCI/EI检索期刊5篇,A/B类重要学术会议3篇),此外以第一作者身份投稿3篇,并将在顶级会议ICASSP 2017做邀请展示。

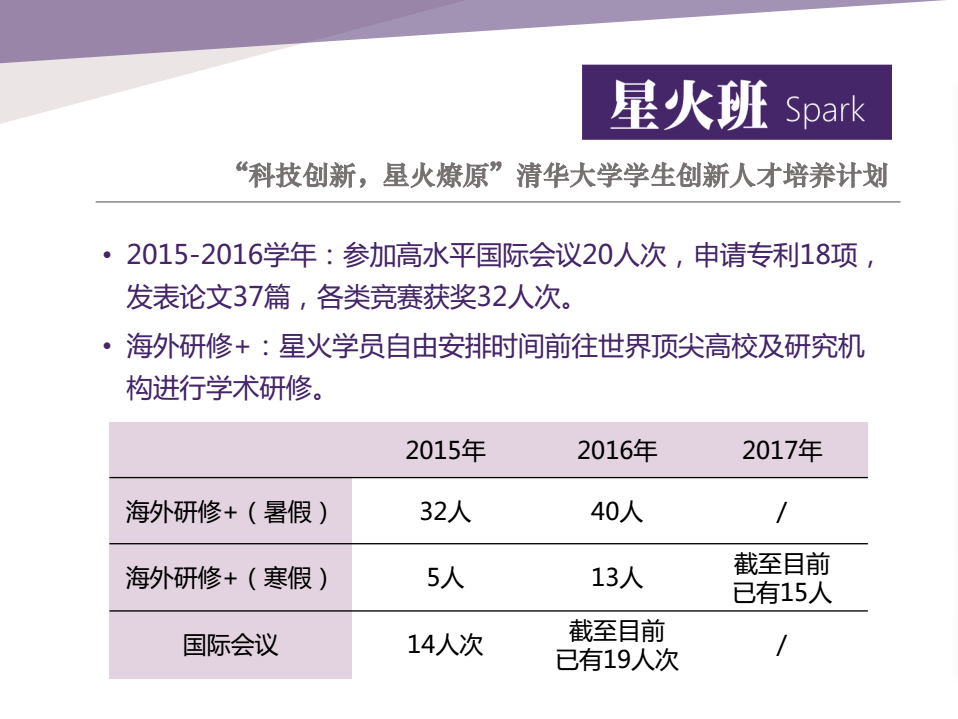

是很“牛”,但是肖翰珅形容自己只是科研的小学生,园子里的一个平凡的学生,相貌平平,成绩平平,没有绝顶的天资,偶尔也带着拖延症,和园子里大多数同学一样,但却都有一段奋斗的历程,“倘若有机会细细讲出,都是一段动人的故事”。庆幸的是,清华大学开展的一系列如星火计划,大学生学术推进计划,海外研修计划的支持,让奋斗的“平凡学生”有机会成就不平凡的自我。

三年来肖翰珅去过6所高校研究访问,沉醉于和各个学科的研究者一起开展纯粹的学术研究讨论,论文的合作者到如今也慢慢增加到10人,有麻省理工学院(MIT)、牛津大学的教授,也有甚至只通过邮件交流的PHD学生和研究员。但若要说经历,最让他忘不了的也最怀念的是自己完成大学的第一篇论文的时光。

肖翰珅大学的第一篇论文是在他大一的时候完成的,那时候不到600分的四级英语成绩,写论文是坐在文图的公共机房,先用谷歌翻译翻译一遍,再在上面一边写一边改。肖翰珅说,那时候也不知道是哪里来的勇气,全靠自己写自己改自己投。“前几天我找了很久找到了当时投稿的第一版,我想就算现在我来当审稿人,我也实在没有耐性一句一句读下去。”记忆里前前后后投了6次,当他觉得终于要翻身了,写了10多页的给编辑和审稿人的回复,比自己论文还长,但最后期刊还是把他拒了。

正是这一段磨砺让肖翰珅从什么都不懂到至少能把一篇文章写得还能读,知道什么期刊收什么文章,知道代数编码倾向于哪一类的研究,给评审的回复信怎么写等等。加上自己的好心态,每次被拒了,就去看别人的论文相似的话怎么说,继续按审稿人意见去完善,所以态度也一直很诚恳。其间插曲也有不少,有一次一位新加坡国立大学的教授当他的审稿人,估计看他写了这么长的点对点回复并且想法也算挺有趣的,后面竟然主动写信给肖翰珅,想和他合作。“有时候狠下心给自己一些挑战才能跳出之前的舒适圈,一年多的摸爬滚打虽然让我头破血流却也大概摸清了科研的门槛。”

今年暑假肖翰珅很幸运第二次得到海外研修计划的资助,在MIT研究访问。这次研修的起点其实是他非常偶然也很幸运发现了两个前辈的一篇发表在NDSS会议上的论文的漏洞,并且很快提出了一个补救措施,“我觉得这是一个很不错的机会,当时如果继续沿着这条路走最后应该也可以写出一篇不错的论文”。当时肖翰珅很兴奋地把结果告诉了他在MIT的导师,导师虽然并不认识这两个出错的前辈,但是却建议肖翰珅在会议之前告知前辈,避免他们被人指出错误而措手不及。

年轻气盛的肖翰珅是很不情愿的,但最后还是和学长把问题和解决方案告诉了对方作者。“几周后,我不断回想这个事,才逐渐深刻地体会到做学术应该具有的胸襟以及做研究的学术素养。”后来他得知那篇文章得到了政府的大笔资助做成了一个大项目,并且在致谢里特别感谢了他。现在回想,肖翰珅并没有因此而失去机会,相反也许正是当时往后退了一步,重新回到原点开始思考论文中的本质问题,而让他看清了大局,为之后的科研打开了思路。

材料学院大四学生、星火九期学员张泽文在康奈尔大学研究锂金属相关问题,这是张泽文的第一次美国之旅,全程从联络导师到机票行程、住宿都自己张罗的忙乱中,张泽文还是在美国纽约机场上演了一幕横冲直撞飞奔转机,又戏剧性的丢了行李、拿错了笔记本电脑的戏码。好在一路上得到清华师兄师姐们的照顾,张泽文一路上虽小有波折,但也顺利的在康奈尔大学所在地伊萨卡落脚,开始了自己的“闯世界”之旅。

他认为:“闯世界不是仅仅换个地方做科研,而是在闯的过程中把不可预料的事故变成我们的故事。”张泽文跟随康奈尔大学的Lynden Archer教授从事锂电池相关研究,如果按照既定计划,他的研究成果能出一篇不错的论文,不过导师的意见是,如果能尝试将这个成果应用于其他领域也许能获得更有意义的结果。“导师做科研的境界令人钦佩,他知道如何引领研究的方向,勇于探索新的领域。”在张泽文看来,导师是个不怕“露怯”的人,有着敏锐的研究“触觉”,不仅仅为了出成果论文,还能走出自己的舒适区,鼓励学生探索不同的方向,这也是为什么他带领的学生能在不同的科研方向上都做出不错的成绩。即将毕业的张泽文选择出国深造,他说,闯世界让他有更开阔的视野,也能够更从容的应对未来的学习生活。

优秀不是稀缺资源

11月5日下午,“闯世界·创未来”2016年清华大学海外研修总结交流会暨2017“闯世界”计划发布会在清华大学举行。校党委副书记史宗恺说,“闯世界”计划帮助同学站在相关领域的最前沿进行学术研究和交流,突破了学科和院系的界限,促进跨学科多领域的交流,使得有学术志趣的同学集聚起来,建立“学术共同体”互帮互助。

校团委副书记刘宇全面介绍了清华大学海外研修项目实施五年以来的发展历程。2012年来,学校累进支持了共计1268人次同学参加“闯世界”计划海外研修、星火班国外会议和海外产业调研,覆盖全部本科生院系。计划推进五年以来,支持的同学们的足迹已经踏过了欧洲、美洲、亚洲、大洋洲。2016年,287名同学赴海外84所科研机构参与研修。截至目前,已录用论文6篇,投稿论文129篇,参加会议37场,申请专利1项。

这些成就代表的不只是这1268位同学的努力和成绩,还代表了学校领导和老师的殷切关怀和指导,代表了校团委、教务处、国际处、发展规划处、教育基金会等学校各部门的资助和支持。仅清华大学新百年发展基金和新英才教育基金资助额就由最初的每年60万增加到今年的130万元,但计划仍需要更多校友和社会各界的关注和支持。

在清华,优秀不是稀缺资源,稀缺的是如何站在巨人的肩膀上,成就与众不同的自我。就像“闯世界”的清小华们所说:“世界那么大,风景那么多,也许走出去的意义真的不在于拍了多少照片,走了多远的路,而在于是否找到了与往昔不一样的自己。”

文/彩雯 肖翰珅

图/校团委 受访者