4月8日,新清华学堂迎来了7周岁的生日。2008年,在池宇峰、徐航、宋歌、方方四位校友的捐赠支持下,新清华学堂得以在百年校庆落成,并在2012年正式启用。七年,2555个日夜,770场高水平演出,近1700场大型活动……新清让我们走进艺术,收获感动,遇见美好。

在4月的校庆季,在又一个柳絮纷飞、流水潺潺的美好时节,我们推出清华大学艺术教育中心主任赵洪老师的这篇《新清华学堂的前世今生》,让我们在尽情拥抱园子里春的气息之时,也来感受一下校友对母校的温暖情谊。

在清华路与学堂路交汇点的东北角,坐落着一座巨大的皇冠型建筑——新清华学堂。每当夜幕降临,这里灯火通明,仿似一场流动的艺术盛宴,纵贯古今中外,音符碰撞、旋律流淌,舞姿曼妙、韵味悠长,忘却喜怒哀乐、放下是非成败,见证人生百态与历史沉浮,感受悲欢离合与家国情怀。歌德说,除了艺术之外,没有更妥善的逃世之方;而要与世界联系,也没有一种方法比艺术更好。新清华学堂,便提供了这样一个更广阔的世界,被无数清华师生称为“艺术的殿堂”。

百年新地标 文化新高地

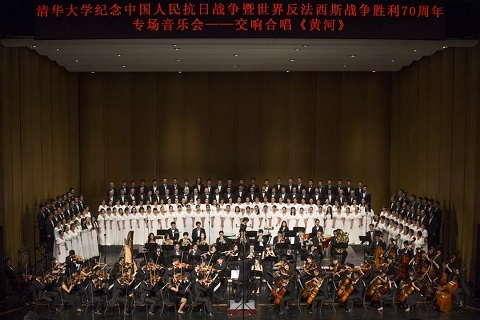

2012年4月8日,在清华大学迈进新百年的第一个春天,著名指挥家余隆率领中国爱乐乐团为这座身处校园的“艺术殿堂”举办了首秀音乐会。演出后,他在舞台上动情地说:清华大学有伟大的建筑系!新清华学堂是他见过的最高品质的校园剧院!近七年来,新清华学堂以“普及高雅艺术、传承优秀文化、推进文化建设”为宗旨,与中国爱乐乐团等国家级文艺团体、天津青年京剧院等地方院团以及来自俄罗斯、美国等世界各国艺术家合作,举办了音乐、舞蹈、戏剧、戏曲等各种形式的专业演出近七百场,承办教育部、文化部、北京市教委等上级单位的重要展演及赛事,并与中央电视台、中国舞蹈家协会等专业协会以及中演集团等文化公司合作,进行文化演出交流活动。根据校园剧场的特色,打造了 “花样年华——中外大学生文化艺术交流”、“国际迷你古典系列”等自创品牌。此外,先后推出的国家院团、著名导演等专门演出季,以及“校园国际音乐节”、“国际校园戏剧节”、“校园戏曲节”等品牌艺术节成为场馆的重头戏,“书香之夜”教师节专场、新年音乐会、毕业季专场音乐会为观众带来节庆艺术盛宴;“音乐新经典”、“殿堂大师”、“艺术丛林”等系列沙龙是普及艺术的课堂。

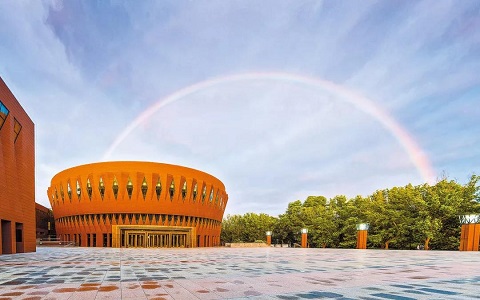

新清双虹

新清华学堂的存在,实现了高水平的专业演出与丰富多彩的校园文化活动有机结合,如今,新清华学堂不仅是清华新百年的地标,也逐渐成为清华大学艺术育人的新高地,文化建设的新舞台,在学生全面素质的培养及文化传承与发展等方面发挥着至关重要的作用。

拳拳赤子心 四人共捐资

回顾新清华学堂这个建设项目,要追溯到2007年,清华大学百年校庆前夕,学校领导也在为学校的新百年发展规划宏图:清华大学有一个大礼堂,建于1921年,拥有九百多个座位,是学校集会,学生文化活动的重要场所。但随着学校的发展,尤其是因其空间和设备设施的限制,已经不能完成满足学校艺术教育和学生文化活动的需要。学校领导决定建一个新的场馆,场馆要像大礼堂一样,具有多功能,既能开会,也能举办高水平演出。随着百年校庆的到来,学校这方面的意向更为迫切。

听到这个意向后,几位年轻校友,池宇峰、徐航、宋歌、方方一拍即合。尤其是作为青年人的代表,他们更希望以实际行动来为后来的师弟师妹们做一个表率。在确立捐赠意向的2007年,化学系1989级的池宇峰才三十多岁,宋歌(热汽系1985级)、方方(经管学院1984级),这三位来自不同院系、不同年级的校友因“完美时空”的事业结缘。捐赠人中,年级最长的徐航,是计算机系1979级的校友,当时也只有四十多岁,他此前曾捐赠设立励学金,支持母校人才培养,后经校友总会秘书长郭樑引荐下,加入项目团队。四位年轻校友虽然创业时间不长,个人资产并不雄厚,而且均处于事业发展期、自身事业也需要大量资金投入的阶段,当他们得知母校为迎接百年校庆需要筹资建新场馆时,表现出极大的捐赠热情,并很快付诸现实。回顾当年捐款项目,方方说道:“大家一拍即合,没用几分钟,没有任何分歧和纠结,都非常认同。” 而且他们坚持,一定要几个人合起来捐资支持这个大工程,以此体现清华人的团结合作,而且不以个人的名字命名,倡导一种新的捐赠文化。

2008年3月21日,“池宇峰、徐航、宋歌、方方捐赠仪式在母校清华大学举行。此次捐赠,在当时是建校以来校友捐赠中金额最大的一笔款项。时任校党委书记陈希,教育基金会理事长、校友总会副会长贺美英与四位校友在捐赠协议上签字,并向他们颁发了捐赠纪念牌和镌刻着“行胜于言”的日晷模型。

在落成典礼上,池宇峰深情地说:“‘滴水之恩,涌泉相报’,希望我们能一起努力,让清华成为世界上最好的大学之一!”

新清华学堂 “总理”来命名

说起“新清华学堂”的命名,清华人会津津乐道。在项目设立初期,领导主要考虑的就是这个场馆的定位,应该叫什么名字?建在哪儿?做什么用?

关于场馆的命名,确实有一个非常有意思的过程。最初有人提议称“清华讲堂”,大家感觉比较平淡,没有特色。建筑落成之前,学校老领导方惠坚提议命名为“清华新学堂”。大家眼睛一亮,感觉颇有新意。学校领导在看望老学长朱镕基学长时,征求他的意见。朱镕基学长认为,“清华学堂”四个字不能分开,还是称“新清华学堂”较好。学校采纳了朱镕基学长的意见,新清华学堂的名字就此诞生。

新清华学堂奠基仪式

“新清华学堂”与“清华学堂”相对,相得益彰,既体现了清华历史,又融入时代元素。正如顾秉林校长在(落成典礼)致辞中所说,100年前,“清华学堂”在清华诞生之时建成,成为学校的第一座教学楼。今天,在清华走过第一个百年、开启新百年之际,由校友捐资兴建的“新清华学堂”又呈现在我们面前。他表示,“新清华学堂”的“新”,不仅在于它是一座新世纪的新建筑,更标志着清华大学在历史的新起点,将弘扬“人文日新”的精神,勇于创新、善于求新,承担起时代赋予我们的新使命、新责任,明确新百年发展的新战略、新思路,迈上新的征程。

新清华学堂落成剪彩

一名来自新闻传播学院的同学曾在文章中这样写到:“旧清华学堂里,传道授业解惑,你嗅得到厚重的历史和学术的气息,而新清华学堂,属于音乐,属于话剧,属于舞蹈,属于戏曲,又是另一种恣意飞扬。”

院士倾心血 领衔来设计

李道增,清华大学建筑学院教授、博士生导师,中国工程院院士,1952毕业于清华大学建筑系,通晓中外剧场的历史发展,专精于剧场设计。

李增道教授在施工现场

他曾承担过多座剧场设计。获首都十佳优秀公建方案第一名的北京天桥剧场设计是他的早期作品。天桥剧场始建于1953年,是新中国成立后建造的第一座大型剧场,可以称之为共和国剧场“长子”,当年周恩来总理、陈毅副总理乘公共汽车到天桥剧场看戏的故事在京城传为佳话。1958-1960年,他主持国家大剧院设计工作。设计已经完成,但因当时国家财力所限未能如愿建成。

1998年,李道增院士再次参加了“国家大剧院”的设计方案国际竞赛。中国大剧院业主委员会向国内外征集设计方案,先后有中、美、加、英、法、日、德、意、奥等国家的36家建筑设计单位投标,提交了44个设计方案。清华大学方案是入围报送中央的三个方案之一,可见设计水平之高超。但最终选择了法国建筑师安德鲁的设计方案。

2004年,清华大学启动“新清华学堂”项目,李道增院士带领的清华建筑设计院团队的方案被选中,担任新清华学堂总设计师,清华建筑学院王炜钰教授主持室内设计,石慧斌教授主持建筑声学设计。李道增院士将自己毕生心血的结晶放在这个建筑里,而新清华学堂也圆了他的“剧场”梦。

项目启动之初,学校委派校长办公室副主任赵洪作为业主方代表参与到设计和建设过程。在第一次见到李道增院士时,赵洪深情地说:李先生,新清华学堂凝聚了您一生的心血,就像您的孩子;校领导派我来当业主方代表,这就是我未来的家,您用一生把他建好,我用一辈子把他“养好”!

剧场设计专家论证会

在设计过程中,通过与专家的多次论证,不断完善设计方案,历经41次修改,最终于2009年7月定稿,2009年10月动工,2010年10月封顶,2011年4月百年校庆期间落成,2012年4月启用,成为学校重要的文化设施和文化高地,承担校园文化活动、高水平演出、重大学术文化活动。新清华学堂在建筑设计上与校园环境融为一体的同时,也实现了功能设计与建筑审美的完美结合,成为一个功能设施先进、声学效果一流的专业剧场,受到演出团体和观众的广泛赞誉,是在大学校园内建造专业级别综合剧场的典范。

你知道吗?

新清华学堂不是四位校友关心支持母校发展的起止点,实际上,有许许多多的清华校友和清华之友一直以来都在默默关心支持母校的发展。捐赠建设新清华学堂的四位校友中,1979级计算机系校友徐航,近日,在清华大学启动的“让校园更安全”——清华校园PAD(公共电除颤计划)“黄金急救”计划中,就支持了包括341台AED设备和10台训练机在内的人员培训以及后期运维,对计划的顺利推行起到了关键作用。

在此,我们也衷心的感谢多年来一直在背后默默关心和支持大学发展的清华校友和清华之友!