编者按

2019年,适逢清华大学教育基金会成立25周年,教育基金会着手筹备《清华大学教育基金会25周年史书》时,特别向原法学院院长王振民老师约稿,请王老师讲一讲法学院重建过程中的筹款经历,王老师慷慨记述,详细回忆了筹建过程中的点滴历程。我们将王振民老师的文章分成三篇,作为一个系列刊出,与大家共勉。

清华大学基金会成立25周年,敢为天下先,奋发有为,砥砺前行,硕果累累,为清华大学事业的发展壮大提供了强有力的物质保障。20多年来我有幸参与其中,重点筹款支持法律学科的恢复重建,点点滴滴见证了中国大学基金会不寻常的发展历程。

有什么样的理想事业,就有什么样的社会支持

1992年我完成中国人民大学法学硕士研究生学业,留校直接攻读宪法学博士学位。一天我与室友讨论未来毕业后的工作,突发奇想:何不一起到清华开办一所法学院?尽管当时随便一说,但我从此记在心头,一直默默寻找接触清华的机会。

1993年导师许崇德教授派我去香港大学法律学院研究基本法,1994年一个偶然的机会我有幸结识清华大学的领导和老师,了解到清华大学也早有此意,希望恢复历史上曾经非常辉煌的法学院。我马上意识到这是值得终身为之奋斗的伟大事业,于是下定决心,全身心投入清华大学法律学科恢复建设当中。1995年9月8日清华大学隆重举行法律学系恢复重建仪式。20多年后的今天,清华法学院不仅已经成为中国顶尖的法学院,而且连续多年进入全球50强,实现了我们最初的目标和梦想。除了学校正确坚强有力的领导外,一个十分重要的原因就是源源不断的社会捐赠极大支持了法学院各项事业的发展壮大。

作为一所国立大学,国家给清华大学的财政拨款尽管相对较多,但也仅仅勉强能够维持“活命”,如果没有“额外的”社会捐赠,清华大学难以发展,难以出类拔萃,复建的法学院也将是中国众多平平法学院当中的一个,对于清华而言,就是多了一个普通的学科和学院。要想发展,要想办一个与众不同的法学院、世界一流的法学院,就必须另谋出路,寻找其他资源,才能脱颖而出,实现计划外、“额外的”发展,为国家、为清华贡献一所不同的法学院,真正make a difference。这是世界一流大学共同的经验。

1993年我初到香港大学,看到了不同的大学、不同的法学院,首先被她的大楼和优越的办学条件给震住了!港大法律学院在梁銶琚楼占据了四层空间,其中两层是独立的法律图书馆,博士研究生还可以在图书馆有独立的小隔间,所有教师都有一间独立的办公室(研究室),老师们都在办公室工作,大楼有中央空调,厕所十分干净,提供手纸,没有异味。对比内地大学的办学条件,差距实在太大!香港地小人多,但从不亏待大学;内地尽管地方很大,但为何师生数千的法学院只有区区几间办公室,甚至院长(系主任)都没有自己独立的办公室,更何况普通教师?我心中暗忖,将来清华法学院一定要按照这样的标准来建设,不能简简单单复制内地一个普通的法学院。

我向学校负责筹建法律学科的胡显章老师、林泰老师等提出,清华法律学系(院)一定要高标准,首先在硬件上要达到国际一流标准,先解决大楼的问题,再解决大师的问题,没有大楼,就没有大师。大楼要有空调,要有独立的法律图书馆,每一位老师要有独立办公室(研究室),等等。对这么一位名不见经传、还在读博士学位的20多岁年轻人的狂妄念想,清华大学领导非常认可,愿意提供机会和一切支持,立即委任我为“清华大学法律学系筹建委员会委员”,并油墨打印一个书面任命书,盖上清华大学大印,作为我在香港筹款的凭证。

艰难的起步、贵人相助和第一大楼建设

当时除了远大的理想和美好的图画,真的一无所有!我常常假私济公,用自己在香港大学节省下来的奖学金购买机票和车票。一次在胡显章老师办公室,他问谁给我解决来往京港之间的机票钱,我说香港大学,其实是我自备干粮、自己解决的,因为自我感觉好像比清华还“富有”一点点,那时在港大做博士研究一个月就有1.3万元港币奖学金,相比那时清华教授几百元月工资,这简直是天文数字!记得港大法律学系当时一年预算3千万元港币,据说是清华大学当时一年预算的近五分之一。

香港是举世闻名的“慈善之都”,每年社会捐赠都达到百亿元以上,仅仅香港赛马会每年就要捐出近50亿港元。我要试试运气,就找港大法律学院院长陈弘毅教授,我那时跟他做研究,告诉他清华要复建法律学系,希望他能够帮忙筹款。他介绍我认识时任香港证券和期货监管委员会主席的梁定邦御用大律师(1997年后改称资深大律师)。梁先生人很爽快,认为法治对国家极其重要,清华办法律系应该大力支持。通过他的介绍,我又认识了当时香港政府行政会议成员、著名御用大律师李国能先生,还有著名律师梁爱诗女士。

胡显章、杨家庆、梁爱诗、王大中、王振民合影

为了解决燃眉之急,1995年夏天我在清华先为香港大学的法律学生举办了一个暑期中国法律培训班(这也许是第一个香港“国情班”,后来连续举办10多年)。这个班有60多名学生参加,按照陈弘毅教授定的标准,我们每人收取3000港币的学费,扣除办学成本,最后净赚10多万港币,这是清华大学法学院的第一桶金,在当时是很多钱了,帮助解决了筹建初期很多现实问题。1995年8月香港陈清霞律师雪中送炭,捐助20万港币作为法律学系筹办经费,我曾在她的律师行实习,她也很乐意提供帮助。

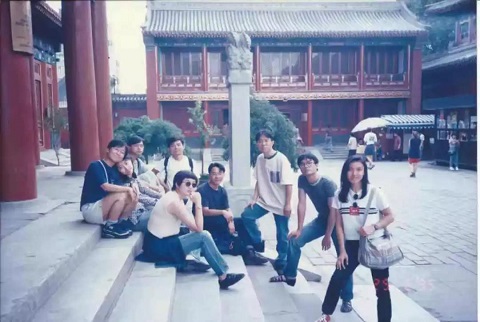

1995年香港大学法律学院学生参加清华大学暑期中国法律课程,王振民带学生参观孔庙

1995年底梁定邦先生发来传真,传来好消息:在李国能先生的大力帮助下,著名企业家、香港中信泰富有限公司主席荣智健先生决定捐款3000万元港币用来资助清华大学法律学科的发展,其中2100万元用来建设法学院大楼,就是现在法学院第一大楼——明理楼,另外900万元设立一个“基金”,用作支持清华法律学科的长远发展。据说这是清华自“庚子赔款”退款以来接受的最大一笔捐款。为了解决这笔捐款如何取得两地政府免税、如何从香港汇到北京清华大学账户上的问题,王大中校长亲自飞到深圳与有关朋友见面。如果解决不了免税的问题,就要交400多万元的税款,十分不合算。为了解决这一难题,1996年4月李国能御用大律师、陈弘毅教授、梁爱诗女士在香港发起成立了“清华大学法律系之友慈善信托基金”,他们仅仅用了一个星期的时间就取得了香港政府免税的资格,由这个“基金”先接受捐款,再将善款汇到清华才合法合算。他们还邀请国泰航空公司董事总经理陈南禄先生和香港赛马会公司发展部经理麦建华先生担任信托人。

李树勤、陈南禄、王振民在明理楼建设工地合影

后来的信托人还有郑耀宗教授、陈志海资深大律师、谭允芝资深大律师、王鸣峰资深大律师等。法律学系(院)是清华大学第一个拥有自己独立基金的二级院系。荣智健先生的捐款、“基金”的成立,为清华法律学科的发展提供了长远的物质支持。法学院从此有了自己独立的大楼——明理楼(1997年11月开工,1999年12月竣工启用),开启了中国大学二级学院拥有独立大楼以及大学“明字辈”建筑之先河;我们有了自己独立的图书馆,从此开启大学图书馆建立专业分馆之先河;我们为每一位老师提供了独立的研究室(办公室),大楼开始有系统空调,厕所干净了,而且提供手纸,这在清华大学乃至全国也都是第一家。特别是有了独立研究室,教师们开始有上班的感觉,认真对待教育和学生,极大提高了法学院的教学科研水平。后来由于教师人数增加,明理楼研究室数量不够,但我们仍然想法设法保持标准不降低,保证每一位新入职的老师包括讲师都有自己独立的研究室,无论大小,必须是独立的。后来清华其他院系和其他大学也都逐渐为老师们提供研究室,中国大学告别了教师在家里办公、在家里备课、搞科研的历史。空调也十分具有意义。记得曾经有人问李光耀新加坡成功的秘密是什么?他的答案是空调的发明和普及,认为这是保证社会高效运行的关键。正是因为这些硬件革命,使得在地球任何一个地方工作,不再有太大分别。因此,从某种意义上说,明理楼不仅是清华大学法学教育的里程碑,也为改善中国高等教育的条件、让所有人认真对待教育做出了独特的贡献。

20多年来,李国能博士一直主持“清华大学法律系之友慈善信托基金”,这个“基金”见证、伴随着法学院的成长而发展,每年给清华法学院提供了一些特殊的支持,包括资助法学院老师出国从事研究、学术休假等。

胡显章、李国能、王振民合影

李国能博士告诉我,要让教师在国外过得体面些,不要亏待他们,资助可以多一些。一个学院有这么一个“基金”相生相伴,实在是大幸!李国能博士后来成为香港特别行政区首任首席法官,梁爱诗女士成为香港特别行政区首任律政司司长,梁定邦先生受朱镕基总理邀请来京担任中国证监会全职首席顾问,陈弘毅教授从1997年开始担任全国人大常委会香港基本法委员会委员至今,他们不仅为清华法学教育作出了巨大贡献,是清华大学及其法学院的贵人,也为“一国两制”和基本法的实施以及国家法治建设做出了特殊贡献。

1995年法律学系恢复之初,在曾俊伟学长的介绍推动下,刚成立两年的金杜律师事务所捐款设立奖学金,让最初几届学生有奖学金可以申请,这是我们第一个奖学金。作为新中国第一代合伙制律师事务所,20多年来金杜已经成长为中外闻名的国际大所,在全世界名列前茅。我难忘1998年在亚洲金融风暴肆虐的时候,我们拜访香港孖士打律师行首席合伙人叶锡安先生(现任香港赛马会主席),他说现在经营困难,捐50万港币很不好意思。钱不在多,在于那份心,那份为国家培养法治人才的真心。陈志海资深大律师捐款后,我们把模拟法庭用他的名字命名,他要求不举行任何仪式,不做任何宣传,而且一再告诉我,只要有人愿意再捐款,随时可以把他的名字换成其他人的名字。

崔建远、李树勤、王振民、战宪斌合影

王振民老师筹款支持清华大学法律学科恢复重建历程的第一段就此落下帷幕,请持续关注系列篇《第二大楼工程》和《事业有多大,支持就有多大》。