他是一名最普通的教授,却为中国的水利水电事业作出了无可替代的贡献。

他从不与人争辩,只以学识服人。同行们渴望得到他的指点,却又有些敬畏他直指要害的见解。

他是老专家们最可信赖的“战友”,是中青年教师心目中的“大咖”“男神”。

他把名利看得最淡。虽然在他身上没有太多耀眼的光环,但他对女儿说,爸爸这一辈子做了自己最喜欢做的事情。“那些钢筋混凝土结构摆在那里,证明我干了些什么就足够了。”

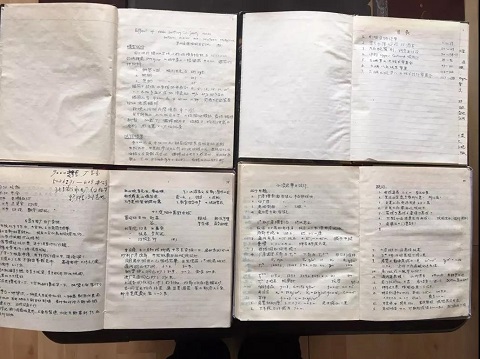

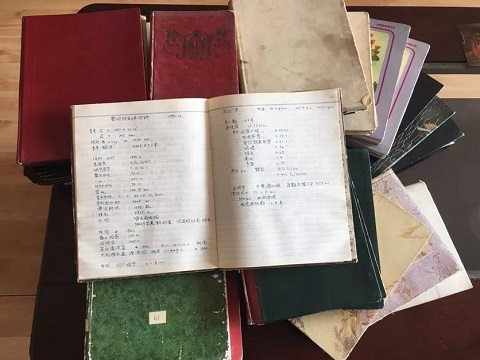

他临走时,为母校捐出了高达百万元的励学金,留下了86本记录重要工程资料的笔记,把遗体捐献给医学院用作研究。

他终其一生,辛劳却愉悦,简朴却富足。

生命中的每一天应该怎样度过?秉持怎样的信念才能心安无悔?什么才是最宝贵的财富和快乐?清华大学水利系教授谷兆祺用他普通而不平凡的人生作出了自己的回答。

一切都“不留”

2016年7月,病榻上的谷兆祺委托夫人陈方来到清华校友总会,捐赠多年积蓄80万元,设立“清华校友—谷兆祺励学基金”,资助经济困难、学习勤奋的学生完成学业,成材报国。直到身后,按照他的遗愿,家人又把他最后一个月的退休工资和近20万元丧葬费悉数捐入励学基金。

走到人生边上,谷兆祺选择了一切都“不留”。

他和孩子们的家庭再普通不过,但家人们觉得他的决定也再正常不过——谷兆祺一生从未大富大贵,却总是无比慷慨。只要遇到需要帮助的人、可以促成的事,他就会毫不犹豫地解囊相赠、倾囊以授。

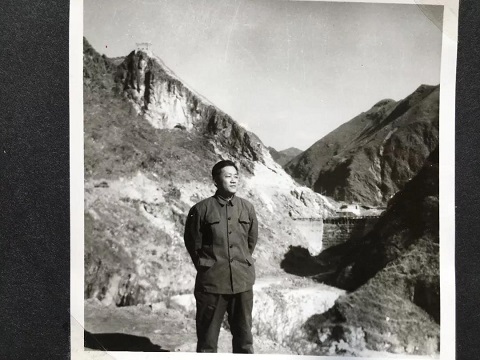

在山区踏勘的谷先生

谷兆祺最关心教育。上世纪90年代初,他经常利用出差间隙,到附近的农村小学看望学生。看到孩子们在简易搭建的教室里,顶着风、淋着雨坐在地上听课的情形,谷兆祺心中很不是滋味。当时正值清华1946、1947、1948三届校友发起“希望工程”建设的募捐活动,计划在河北易县建一所希望小学。谷兆祺一次性捐出了2000元,这是他好几个月的工资。在学校的落成典礼上,谷兆祺郑重承诺:“我会尽我所能帮助学校发展。如果我不在了,就由我的女儿继续来做这件事。”从1998年到2008年,谷兆祺坚持每学期向易县希望小学捐款,从未间断。

1997年,谷兆祺在电视上看到一部讲述贫困山区代课教师清贫奉献故事的纪录片,当即按照片中提供的地址给教师们汇款并建立联系,长期向他们提供资助。

事无巨细 有求必应

对他接触到的贫困学生,谷兆祺几乎是“有求必应”——资助他们的学业,关心他们的生活成长,维修配置好系里换下来的二手计算机送给他们,并把当地教师接到清华培训……他像一枚温暖悠长的火种,拨亮贫困山区的红烛,用教育的力量改变了数十位贫寒孩子的命运。

谷先生热衷于手写笔记

在易县清华希望小学、阜平县同心希望小学,谷兆祺这个名字已经成为一条纽带,将关爱和善意源源不断地传递下去。在谷兆祺的带动下,他的家人和学生们也参与到扶贫助学活动中。有的学生义务为希望小学讲课、为教师作培训;有的已在美国生活工作多年,仍然坚持每年资助希望小学的贫困生。

在亲人、同事、学生和所有得到过他帮助的人的记忆里,来自谷兆祺的那份关爱和温度永远那么自然、及时,甚至无需言语——年轻同事放假回家探亲,谷兆祺会送上一包特意购买的点心;学生去外地实习,带的现金不多,他二话不说就把自己刚刚领到的工资信封递了出去;考研的外地学生因为关系没办好无处落脚,谷兆祺不仅提供生活费,还帮忙租房子,直到第二年学生顺利入学。

每到冬天,清华工会俱乐部旁冰封的荷塘都会成为大人小孩嬉戏溜冰的乐园。几乎没有人知道,是谷兆祺和其他几位教授出资雇人每天泼水、扫地,维持冰面的厚度和清洁。

这样的故事还有很多,很多。

家人眼中的谷兆祺

谷兆祺的逻辑很简单:他只是觉得自己并没有更多的需要,觉得自己有能力去帮助别人,所以就这么去做了。

女儿们支持他把积蓄悉数捐出的逻辑也很简单:“妈妈自己有退休工资,加上我们的供养,后半辈子衣食无忧,就行了。”

谷兆祺的父亲当年未能实现的捐献遗体用于医学研究的心愿,在近半个世纪后由谷兆祺实现了。女儿们说,她们将来很可能也会像父亲一样。

与谷兆祺携手走过七十载风雨的陈方最懂他的性格:“谷兆祺一生热爱祖国,所想的就是尽最大能力做好工作,做一个有益于人民的人。最终,他如愿以偿。”

如愿以偿的谷兆祺走得平静、安然。

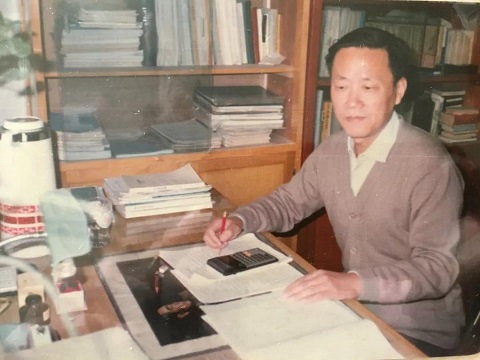

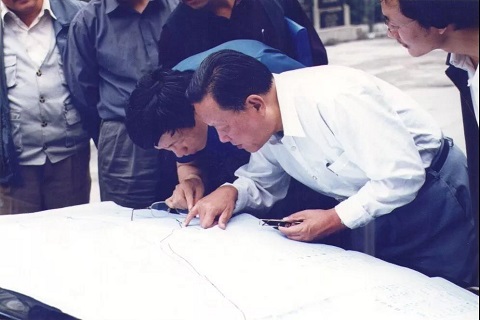

谷先生在工程现场查看图纸

在大女儿谷承的记忆里,最快乐的是爸爸在夏天傍晚载着她,飞快地骑车到大礼堂前给她买五分钱的冰棍;最感激的是在那个鼓吹读书无用的年代里,爸爸骑车到知青点给她送去两本高中课本,让她在劳动之余不要放弃学习:“中国的未来不能没有知识,中国的未来一定需要知识。”

没有豪言壮语,也没有轰轰烈烈。谷兆祺用一生的学识、坚守和奉献,诠释了做好一名普通教授、一个普通知识分子和一位普通父亲的充实与幸福。

他像一滴晶莹剔透的水珠,汇入江河,渗入泥土,润物无声……

文:孙哲 程曦 吕婷

编:彩雯