今天,是杨绛先生逝世五周年纪念日。

“读书就好比到世界上最杰出的人家里去串门。要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者,不必事前打招呼求见,也不怕搅扰主人。翻开书面就闯入大门,翻过几页就升堂入室。而且可以经常去,时刻去,如果不得要领,还可以不辞而别,或者另就高明,和他对质。”

杨绛先生曾在《读书苦乐》中对读书做了如此一番妙趣横生的比喻,她也用一生践行了自己对读书的热爱。

2001年,杨绛先生代表一家三口,将钱锺书、杨绛夫妇2001年上半年所获稿酬现金及其后出版作品获得报酬的权利,捐赠给清华大学教育基金会,设立“好读书”奖学金基金。她希望以此奖学金,资助热爱读书但家境清寒的学生,激励他们通过读书提高修养,丰富灵魂。自设立以来,“好读书”奖学金已资助了众多家境清苦但热爱读书的学生,也奖励了一批成绩优异且热爱读书的优秀学生,对营造校园良好读书氛围发挥了重要的作用。

让我们跟随那些受到“好读书”奖学金激励,或是在杨绛先生的文字中收获启发和感动的学子,一起缅怀这位和清华园结下深深缘分的前辈,品读其人、其作与其思。

说起杨绛先生,就不免记起钱锺书先生的评价,她是他“最贤的妻”。但是对我来说,我最爱的首先是杨绛先生自己,那个才华横溢、温柔又坚强的“最才的女”。读杨绛先生的《我们仨》,跟随她淡如菊的文笔走近她美好又坎坷的人生,欣喜于她柴米油盐酱醋茶平淡生活里的那些小确幸,心疼她接连失去至亲的痛苦和迷茫,也爱她从回忆中汲取力量,经营好自己一个人的生活,坚强、充实、快乐地走完自己的人生。我觉得可能这就是知识的力量,它熏陶我们的内心,让它无比柔软,能捕捉到生活中点点滴滴的美好;它也能武装我们的心,让它无比坚强,能扛得下生活所有的急风骤雨,向阳而生——这就是我心中的杨绛。

——人文学院 宋娜萍

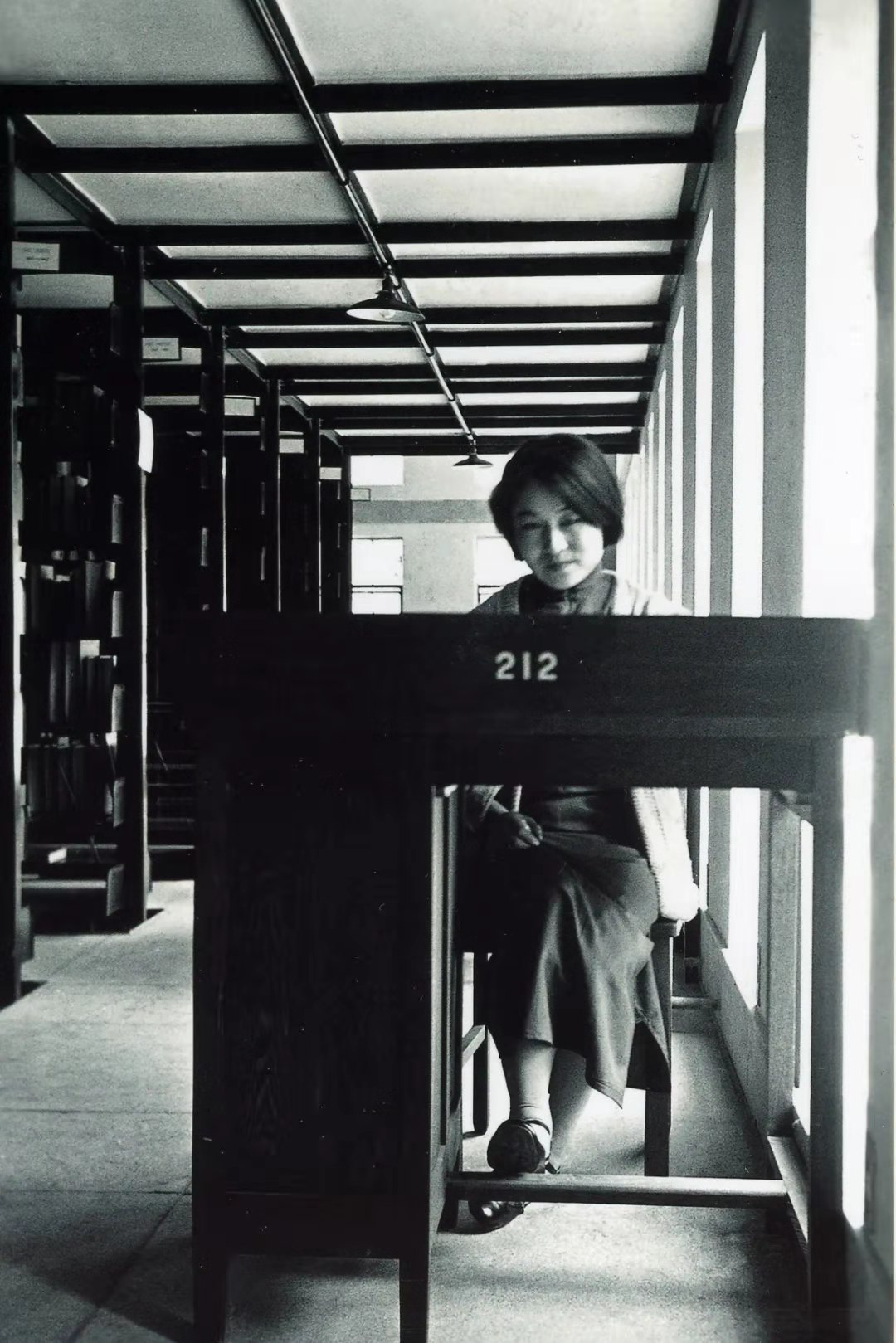

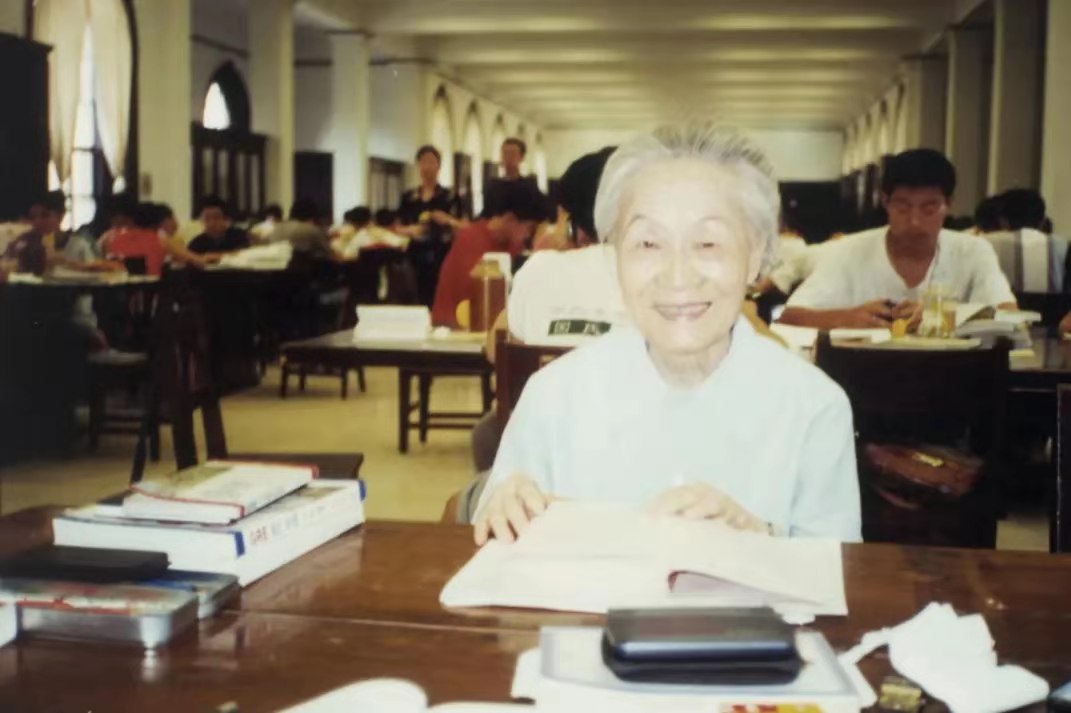

杨绛先生于212号书桌前

早在进入清华之前,我就对钱锺书与杨绛二位先生在清华的读书故事有所耳闻。进入清华的第一年,在他们这种精神的鼓舞下,我十分珍视自己吸收知识、扩展阅读面的机会,在更广泛、更通识的阅读经历中不断提升、扩展了自己的知识储备与视野。在申请了由杨绛先生代表一家三口捐赠设立的“好读书”奖学金后,我便有条件阅读更多自己喜欢的书籍。每当在阅读中感受到精神的富足时,我便会想起杨绛先生对后辈清华学子的殷切嘱托。对我而言,“好读书”奖学金不仅是对我阅读的物质支持,更是一种薪火相传的精神财富。

——社科学院 张征宇

2007年12月,“好读书”奖学金部分获奖同学看望杨绛先生

对杨绛先生的初印象是这个时代最后一位被称为“先生”的女性,和“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”的感动,我对先生的渊博学识和洞见非常敬仰。大二时候写了一篇关于历史的文章,有一些很浅显的想法,尝试着投了“好读书”征文比赛,没想到能够获得奖项,也正是自此开始真正思考杨绛先生设立“好读书”奖学金背后的精神内涵。青年人要博览群书,用文字作脚下的延伸,去丈量这个世界的长宽。更重要的是,在阅读中去发现未知的自己,未知的想法和未知的可能性,这是“好读书,读好书”给我最大的体悟。

——社科学院 汪嘉妍

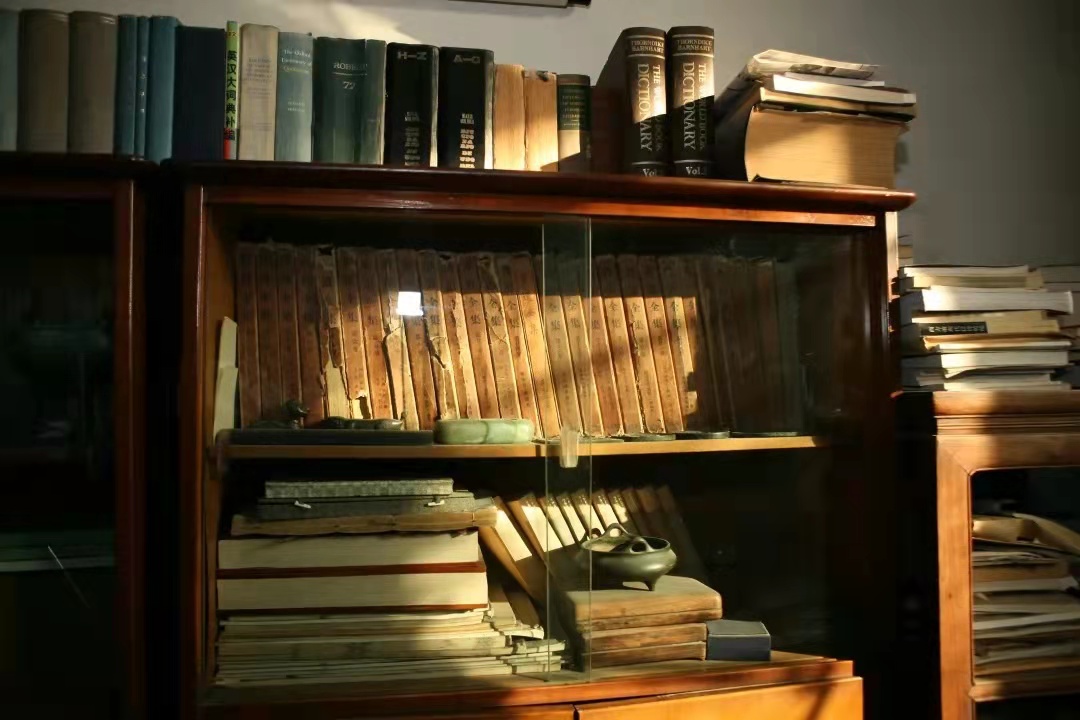

杨绛先生书房一瞥

我从前只是爱读杨绛先生的书,也曾有幸受益于“好读书”奖学金的鼓励。当我借此契机重新感悟,才发现杨绛先生带给我人生的光耀大抵就是一种“故我”的精神。“我还是依然故我”这句话是杨绛先生对自己十多年的改造和两年干校经历的总结。在她心中,十多年的苦难也仅仅是“琐事历历,犹如在目前”,杨绛依然是原来的那个杨绛。这种精神,或许来源于坚定的信念,胸中秉持着一种美好的“念想”,才能在动荡或艰难中保持“故我”。我与杨绛先生虽然现实中永远隔离,但是这种“故我”的精神却将是我生活永远的依凭。

——新闻与传播学院 高丽莹

杨绛先生在清华图书馆

钱锺书和杨绛二位先生在浓厚的家庭文化氛围中养成对读书的热爱;又在清华园充分读书学习,成长为有杰出学识和思考能力的青年学子;远渡重洋,学贯古今中西,最终将对清华和读书的爱通过捐赠倾注于“好读书”奖学金,激励后辈不断前行。“好读书”所代表的潜心读书精神既值得我们长期坚守,更会发展出更加丰富多样的内涵。我也期待,“好读书”奖学金能够激励、影响更多清华学子,成为清华园“好读书”的一盏长明灯。

——法学院 杨紫璇