“国将兴,必贵师而重傅。”尊师重教是中华民族的优良传统,也是大学最珍惜的风尚。清华历来重视教师队伍建设,集中资源加大支持力度,促使更多人才脱颖而出,让清华成为国际学术大师荟萃、各国优秀学子向往的学术殿堂。

清华大学于1997年设立青年教师教学优秀奖,旨在建设一支教学水平和学术水平兼备,具有良好师德的青年教师队伍。1996年4月28日,永新企业有限公司董事长曹光彪先生捐赠设立“曹光彪高科技发展基金”,一部分用于支持青年教师教学优秀奖获奖教师。

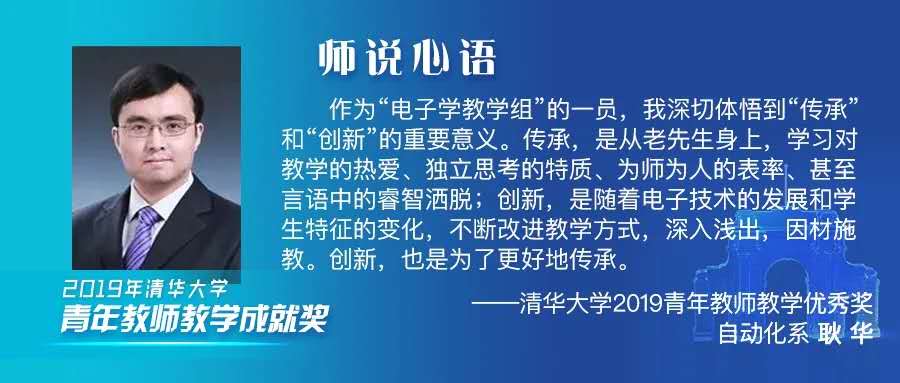

耿华,2003年于华中科技大学电气与电子工程学院获学士学位,2008年于清华大学自动化系获博士学位,2008年至2010年于加拿大Ryerson大学从事博士后研究工作,2010年至今,在清华大学自动化系从事电力电子及新能源发电技术的相关教学科研工作,主讲国家级精品课程《模拟电子技术基础》。担任IEEE TEC,TSTE,TIA等的编委、中国电源学会青年工作委员会名誉主任、中国电工技术学会电气装置专委会副秘书长等。

“电子学教学组”的传承故事

2010年,耿华加入了自动化系“电子学教学组”,主讲《模拟电子技术基础》,是一门历史悠久的国家精品课。从1956年童诗白先生回到清华园建立至今,“电子学教学组”已经经历了几十年的传承与创新,阎石、华成英、胡东成、王红等名师辈出,正是这样一支教学团队激励着耿华不断成长。

教学组对新走上讲台的教员有严格的培养流程,正式登台之前需要至少给老教师担任1-2学期的助教,参与听课、考试等所有的培养过程,通过考核后才能走上讲台。耿华的师傅是国家级教学名师华成英教授,华老师每次都提前至少20分钟到课堂,尽管已讲了几十年的模电课,对内容熟记于心,但仍每次课前都认真备课,极其注重授课细节:穿着、仪表、风度、说话语调等等,并根据当届学生的特点调整课程内容、顺序和讲述的方法。

课后,华老师给耿华指点教学方式时鼓励他不用学习别人,每个教员都有自己的特点,要找到自己的节奏。耿华回忆说,“后来我慢慢了解到,童诗白先生也是这么影响华老师的。”

耿华在作报告

尽管不同老先生的教学方法、特色和给学生留下深刻印象的地方不尽相同,但他们身上体现的对教学的热爱、独立思考的特质、为师为人的表率、甚至言语中的睿智洒脱,无一不影响着后人,这份沉甸甸的传承是团队的宝贵财富。

创新是为了更好的传承

耿华老师说:“‘电子学教学组’的基因之一就是创新。”自童诗白先生始,教学组编写的相关教材不断随着电子技术的发展而更新,教学手段也不断随着学生的特点而改进,目前《模拟电子技术基础》已修订到第五版,成为全国高校相关课程的主要教材,影响力极大。这种精神一代代传承下来,2014年教学组建设MOOC,华成英老师亲自主讲,耿华和其他老师一起承担助教等工作,今年疫情期间,该MOOC课程更是发挥了重要作用。

在这个注重创新的集体之中,耿华老师也不断思考:工程类课程应该如何教学。2015年,耿华老师加入了IEEE PES 大学教育活动委员会,他深刻地体会到:“科研与教学结合,方能深入浅出;共性与个性结合,才能因材施教;实践与理论结合,才能理解深入。”于是耿华老师开始尝试将科研思考加入到教学当中。例如,作为课程难点和重点的“负反馈”,在课本上只告诉了大家怎么判断,却没说为什么,耿华老师发现电压源和电流源的特性与反馈的类型密切相关,并把它引入了课堂,解决了为什么的问题,取得了良好的效果,这也获得了电子技术基础竞赛全国一等奖的肯定。

2017年,耿华老师承担了学校教改项目“工程类课程‘小班研讨’混合教学模式探索”的工作。课程加入了更多的研讨和作业环节,耿老师从中发现,更多的开放性仿真和实验对大家的学习很有帮助。于是,在实验室老师的帮助下,耿华老师在课堂上加入了实验展示环节,应用更方便的实验仪器,让大家的实践更为便利。此外,深入一线、了解领域最新动态也对课堂教学帮助很大,2018年,耿华老师带领8名本科同学前往日本,走访了5个最顶尖的半导体企业和2所大学,了解了电子技术前沿,激发了同学们的学习兴趣,实践也获得自动化系多年来第一个校海外实践金奖。

日本实践:访问东京工业大学赤木泰文教授

日本实践:访问三菱电机

十年来的传承与创新,使得耿华老师的教学效果得到了学生们的广泛肯定,也获得了清华大学青年教师教学大赛一等奖、中国自动化学会教学成果一等奖等诸多奖项。回顾这10年,耿华老师说:“我一直在传承,传承的不仅是知识,更是精神。创新是为了更好的传承。”