“国将兴,必贵师而重傅。”尊师重教是中华民族的优良传统,也是大学最珍惜的风尚。清华历来重视教师队伍建设,集中资源加大支持力度,促使更多人才脱颖而出,让清华成为国际学术大师荟萃、各国优秀学子向往的学术殿堂。

清华大学于1997年设立青年教师教学优秀奖,旨在建设一支教学水平和学术水平兼备,具有良好师德的青年教师队伍。1996年4月28日,永新企业有限公司董事长曹光彪先生捐赠设立“曹光彪高科技发展基金”,一部分用于支持青年教师教学优秀奖获奖教师。

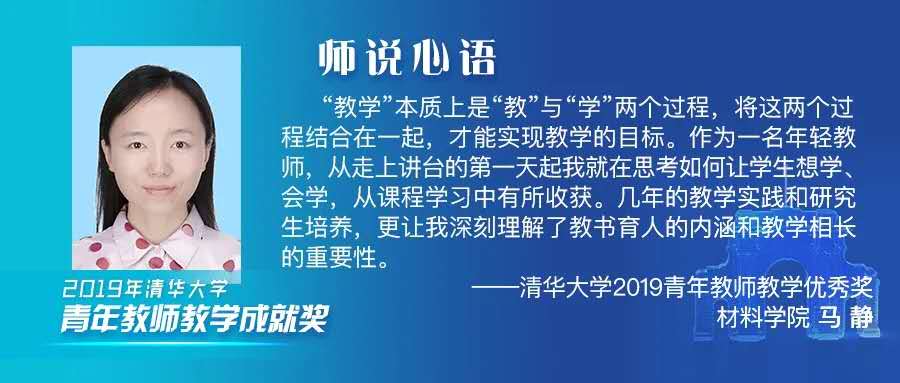

马静,清华大学材料学院教师,国家自然科学基金委优秀青年科学基金获得者,第四批国家“万人计划”青年拔尖人才。本科与研究生就读于清华大学材料科学与工程系,2014年起逐步承担材料学院研究生专业基础课《材料学基础》的教学工作,课程获“清华大学研究生精品课”称号,马静老师获“清华大学青年教师教学优秀奖”。

教书育人,不忘教师初心

“于我而言,选择做一名教师最重要的原因就是这个职业的根本目标——教书育人。”2013年,马静老师博士后工作结束,从瑞典回到母校清华大学任教。秉承着学校 “三位一体”教育理念,她积极投身到了教育教学工作中。

马静老师认为,“教学”本质上是“教”与“学”两个过程,将这两个过程结合在一起,才能实现教学的目标。从走上讲台的第一天起,她就在思考:如何才能让学生想学、会学,从课程学习中有所收获?在课程设计的过程中,她注重“教”与“学”的有机结合,既从学生的角度思考学生的知识储备和学习需求,也从教师的角度去考虑学生需要建立怎样的知识体系和学习能力。

教学结合,大胆改革课程

2014年起,马静老师逐步接手了材料学院研究生专业基础课《材料学基础》。在教学实践中,她和其他同事发现,尽管同学们在本科阶段都学习过一些材料学课程,然而由于专业细分、学科交叉的特点,学生有时虽然记住了很多知识点,却缺乏对于学科核心主线和共性问题的认识和理解。因此,她就将这门课程的目标设定为在本科教学的基础上提纲挈领、融会贯通、学以致用,这样既不会给学生带来“重复学习”的感觉,又能为研究生今后从事材料研究实践活动打下基础。

为达成这一目标,在课程设计中,她们大胆采用了全新的课程组织形式,从材料学最基本的对称性关系出发——这是国内材料学专业课程中很少采用的方式。通过这样的课程组织形式,同学们对材料学领域的核心问题有了更好的认识:例如,“结构与性能的关联”这一问题不是一事一议的,而具有内在核心规律,材料研究具有普适的分析方法和共性问题。而从对称性出发,将材料作为一个有机整体建立起各种性能之间的关联性,也有助于使学生构建更宏观和全面的视角审视研究对象。

为了能够学以致用,课程设计坚持“基础性与前沿性”、“普适性与专业性”相结合的思路,紧跟材料学科的新发展、新成果,分析这些科研成果背后的基本道理。同时结合应用示例、研究案例展示如何利用基础知识解决实际问题。这样的课程设计获得了同学们的广泛好评。

满怀希望,与学生一同成长

马静老师说:“‘教’与‘学’这两个过程的相互促进也不断激励着我成长。”同学们对于教学内容和形式的反馈,促使她不断调整和改进教学内容和方式方法,而新的课程设计方案又帮助同学们更好地理解材料学科的核心共性问题和分析研究方法。教与学的过程也给予了她不少科研启发:作为老师,她对于学科新发展、新成果的跟踪讲解,也帮助她在研究工作中拓宽思路紧跟学科前沿。

经过几年的教学实践和研究生培养,她更加深刻地理解了教书育人的内涵和教学相长的重要性。“未来,我仍将满怀热情地投身教育教学工作,在教与学中与学生一同成长。”